Otoño 2014. Recuperado el lunes, 3 de mayo de 2021.

José Manuel Álvarez Flórez (1939) falleció en Barcelona a finales de la semana pasada. Deja tras de sí una trayectoria de casi medio siglo de traducciones. Él y su mujer, Ángela Pérez, con quien a menudo formó equipo, han sido los responsables de la introducción en el castellano de importantes voces de la literatura anglosajona que han contribuido a nuestra formación literaria: John Banville, Charles Bukowski, Truman Capote, Nora Ephron, William Faulkner, E. M. Forster, John Le Carré, Stephen King, Doris Lessing, Sinclair Lewis, Oliver Sacks, Tom Sharpe, John Kennedy Toole, Kurt Vonnegut, Eudora Welty, Tom Wolfe… Esta enumeración es meramente testimonial. La consulta del ISBN ofrece más de quinientos resultados.

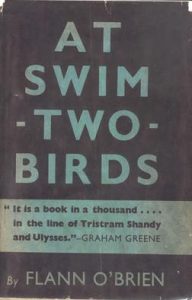

Estaba especialmente orgulloso de sus traducciones de tema irlandés, como La navegación del abad san Brendano (Anaya & Mario Muchnik, 1996) y En Nadar-dos-pájaros de Flann O’Brien (Edhasa, 1989), que justamente acababa de reeditarse, ambas con la colaboración y textos de Eamon Butterfield.

Recuperamos aquí el artículo «El tabernero de Borges», publicado en el número 45 (otoño 2014) de VASOS COMUNICANTES.

Asturiano, vive en Barcelona desde finales de los años 60 del pasado siglo trabajando como profesional de las letras. Ha traducido, además de a O’Brien (solo en algunos casos y a medias con Ángela Pérez), entre otros a Poe, Faulkner, Steinbeck, Sinclair Lewis, Tom Wolfe… Ha hecho además versiones de textos antiguos (El perro del Ulster, El libro secreto de los mongoles). En cuanto a obra propia, cuenta en su haber con Autoejecución y suelta de animales internos, Girar de anarcos, El delirio de Conan, Gas.

En 1989 Ángela, mi mujer, volvió de entregar una traducción suya a Edhasa con una propuesta de traducción para mí. En la mesa de María Antonia, la editora, había visto un libro que reconoció inmediatamente porque no estaba solo allí, sino también en mi mesita de noche. Se lo comentó a la editora y ella le dijo que me preguntara si quería traducirlo. La previno de que se trataba de un libro lleno de dificultades, que empezaban ya con aquel título intrigante, At Swim-two-birds.

Me había pasado el libro Eamon, un amigo irlandés con el que había hecho una versión del Ciclo del Ulster que nos había publicado Muchnik el año anterior y con el que estaba trabajando en otro libro de temática parecida. En cuanto le expliqué la propuesta de traducir At Swim-two-birds se ofreció no solo a ayudarme con la traducción sino a escribir un prólogo que emplazase adecuadamente el libro en contexto. Acudí a la editorial con la sensación de que había en todo el asunto una especie de azar providencial que me había elegido como traductor de aquel libro por alguna misteriosa razón. María Antonia me explicó que no estaba a cargo suyo, sino de otro editor. Me pasó a su despacho. Era un hombre hosco que no se levantó siquiera cuando entré. Estaba corrigiendo unas pruebas y no retiró el bolígrafo de la mano para dármela. Hube de sentarme por decisión propia y no le gustó nada que lo hiciera. Me miraba malhumorado. Y no hablaba. Era como si le hubiese hecho algo o me propusiera hacérselo y él no estuviese dispuesto a consentirlo. Me puse a hablar yo para romper el hielo. Escuchó con una sonrisa despectiva lo que le expliqué de mi interés por Irlanda, de que sabía que se trataba de un libro difícil, del asesoramiento con que contaría para aclarar dudas. Le mencioné la versión del Táin que había publicado Muchnik y el libro de imramma en el que estaba trabajando con Eamon, le dije que Eamon se había ofrecido a hacer un prólogo para la edición en castellano. Esto le pareció muy mal. Me dijo que si me creía que podía escribir un prólogo «cualquiera». Pensé que no iba a darme el libro. Pero después de ese comentario y de explicarme que se trataba de un libro prácticamente intraducible, me hizo entrega de él. Con la mano izquierda, la derecha seguía con el bolígrafo. Luego apartó la vista de mí y reanudó el trabajo de corrección que yo había interrumpido, dando por terminada la entrevista. Salí de allí perplejo y afrentado. Pero con el libro, con aquel libro intraducible destinado por un azar providencial a que lo tradujera yo.

No tardé en enterarme del porqué de la actitud desconcertante de aquel editor malhumorado que me había hecho entrega del libro tan a regañadientes. La editorial había adquirido los derechos por insistencia suya. Lo había defendido a capa y espada alegando como prueba de que era un valor seguro un comentario laudatorio de Borges. Borges estaba ya divinizado, todo el mundo pensaba que no tardaría en recibir el Nobel. Una alabanza suya era prestigio asegurado y hasta quizá dinero en efectivo. Pero después de proponer el libro tan fervientemente aquel editor había ido rechazando a un traductor tras otro, como si esperase la llegada del que tenía que ser en su opinión, y que no llegaba. Tal vez el propio Borges. Finalmente, como los derechos estaban a punto de caducar, le habían obligado a dárselo a traducir a un cualquiera, a mí.

La traducción del libro fue una experiencia muy grata. Por lo mucho que me gustó el texto y porque podía desentrañarlo no solo con los diccionarios, sino con la ayuda de alguien que conocía muy bien el mundo que reflejaba O’Brien y los matices del lenguaje. Trabajé muchísimo, con los resultados económicos desastrosos que es de suponer, pero disfruté mucho también y quedé muy satisfecho del resultado. Entregué por fin la traducción. Esperé a que llegaran las correcciones. Cuando llegaron me lancé sobre ellas. Fui desbaratándolas una a una en una larga carta. Con cierta prepotencia. Provocada por una cierta decepción. Aquellas correcciones no eran lo que yo esperaba. No había ninguna en que pudiese enfrentarme adecuadamente con mi enemigo personal, se corregían pequeños descuidos y se proponían alternativas para algunas palabras. Parecían obra de un corrector normal, profesional, educado. Yo esperaba poder aplastar a un enemigo y allí no lo había. Acabé pensando que las correcciones no eran suyas. Que en un acto aún más ofensivo de desprecio se había negado a leer mi traducción.

El libro salió bien editado para los criterios del periodo; aunque la letra era demasiado pequeña, tenía tapa dura y una cubierta digna y un prólogo de Eamon obligadamente breve pero preciso e ilustrativo. Cuando leí la contraportada vi que allí estaba el texto laudatorio de Borges. Lo leí y me quedé asombrado. Borges alababa el libro, sí, pero era evidente que no lo había leído. El argumento de En Nadar-dos-Pájaros no es nada fácil de explicar, un crítico anglo dice del libro que es «tan deslumbrante como la aurora boreal y el doble de difícil de describir». Pero la explicación que daba Borges era disparatada, hablaba de un tabernero escritor y una taberna y unos clientes de ella escritores también que no aparecían para nada en el libro. Las demás cosas que decía sobre él eran acertadas. Habría bastado eliminar la descripción del argumento y el comentario habría sido perfectamente válido, brillante e incisivo incluso.

Dado que es probable que la mayoría de los lectores no hayan leído el libro, probaré a hacer una descripción somera y aproximada de su contenido, con la esperanza de que sirva para demostrar que no hay ninguna taberna ni ningún borgiano tabernero en él. Hay, eso sí, un estudiante, al que Borges menciona, que está escribiendo un libro, cuyo proceso de elaboración va trufando con sabrosos episodios de su propia vida personal de estudiante en Dublín en casa de su tío que constituyen el eje sustentador de la narración. Tiene graves problemas con el argumento. Los personajes que bullen en él pertenecen a historias distintas que no parece posible enlazar en una narración tradicional. Tiene por una parte dos héroes míticos, Fin Mac Cool y el rey loco Sweeny, luego un «miembro de la clase demoníaca», el Buen Pooka MacPhelima y un quisquilloso e invisible Hado Bueno de sexo misterioso, parte todos ellos del mundo mítico y brumoso y mágico de la antigua Irlanda. Pero luego hay otros que corresponden a la nueva, personajes de novelas del Oeste que trabajan en ranchos de Dublín para un escritor que fallece súbitamente y que pasan a hacerlo luego para otro escritor de pocos escrúpulos, Dermot Trellis, que vive en el hotel El cisne rojo:

Hombre de talla media pero enclenque y sin atractivo en su persona, en parte debido a llevar más de veinte años en la cama. Guardaba cama voluntariamente y no padecía ninguna enfermedad orgánica ni de otro género. Se levantaba a veces por muy breves periodos al anochecer, a pasear por la casa vacía con sus zapatillas de fieltro o para interrogar a la sirvienta en la cocina sobre el tema de su comida o sus ropas de cama (…) no salía jamás y raras veces se aproximaba a las ventanas.

Es, como escritor, un desaprensivo, que trata a sus personajes despóticamente, obligándolos a hacer lo que le da la gana a él, sin tener en cuenta que, como el estudiante explica a su amigo Brinsley con el que departe sobre «el tema de la Literatura», es «antidemocrático forzar a los personajes a ser uniformemente buenos o malos o pobres o ricos. Debería otorgárseles a todos una vida privada, autodeterminación y un nivel de ingresos decente. Esto fomentaría el pundonor, la satisfacción y un mejor servicio». Trellis crea uno destinado a ser malo, a seducir doncellas, en especial muchachas del servicio doméstico, con el fin de escribir una historia edificante en que reciba su justo castigo y sirva de ejemplo. Pero el personaje se enamora al poco de nacer de la primera criada que ve, a la que debía seducir, y ambos deciden en secreto casarse y llevar una vida honrada a espaldas del autor. Este crea luego una joven bella y delicada y, como la crea en esa habitación en la que vive y, aún más, en la cama, no puede resistir la tentación de forzarla dejándola encinta. Los personajes acaban sublevándose y drogando al desaprensivo para mantenerlo inmovilizado el mayor tiempo posible y poder llevar una vida libre y autónoma. El nacimiento del hijo del autor y de una de sus creaciones constituye un acontecimiento memorable al que acuden todos los personajes, el Puka y el Hado Bueno, que se proponen disputarse su alma, los vaqueros de las novelas del Oeste, un poeta social, héroe proletario del pico y la pala y de la jarra de cerveza, Jem Casey, y los dos héroes de la Antigua Irlanda a los que se encuentran en el camino y arrastran también al festival. Llevan todos ellos variopintas ofrendas y regalos para el recién nacido. Pronto se descubre que este ha heredado el don creador de la escritura, así que lo animan a que escriba un relato sobre su padre, en el que se le juzgue por sus crímenes y se le castigue como se merece. Cuando el bastardo está terminando ya su novela y es inminente la ejecución del autor, tras juicio sumario y una buena dosis de crueles torturas, el eje de realidad de la narración queda cortado porque el estudiante termina el curso al fin, aprueba los exámenes, deja Dublín, regresa a casa y da por terminada la historia.

Era evidente, pues, que Borges no había leído el libro, pero tampoco el editor que lo había recomendado y había insistido sin duda en incluir aquella descripción estrafalaria del argumento en la contraportada. Ahí está tu venganza, me dije. Se lo comenté a Eamon. Nos reímos muchísimo los dos. El tabernero de Borges pasó a salir a colación a menudo en nuestras charlas. Críticos y lectores se escandalizarían como es natural y mi enemigo quedaría en ridículo. Justicia poética. Esperamos las críticas. En vano. Apenas las hubo y las que aparecieron no solo no denunciaban el disparate sino que lo citaban o se apoyaban en él para explicar el argumento. O no habían leído el libro o si lo habían leído no se habían atrevido a decir, o tal vez a pensar, que Borges mentía.

Era evidente, pues, que Borges no había leído el libro, pero tampoco el editor que lo había recomendado y había insistido sin duda en incluir aquella descripción estrafalaria del argumento en la contraportada. Ahí está tu venganza, me dije. Se lo comenté a Eamon. Nos reímos muchísimo los dos. El tabernero de Borges pasó a salir a colación a menudo en nuestras charlas. Críticos y lectores se escandalizarían como es natural y mi enemigo quedaría en ridículo. Justicia poética. Esperamos las críticas. En vano. Apenas las hubo y las que aparecieron no solo no denunciaban el disparate sino que lo citaban o se apoyaban en él para explicar el argumento. O no habían leído el libro o si lo habían leído no se habían atrevido a decir, o tal vez a pensar, que Borges mentía.

Con esta primera edición en castellano pasó como con la primera del original, tuvo una vida efímera. Un bombardeo alemán destruyó los almacenes de Longman en que estaban los ejemplares aún no distribuidos, que eran la mayoría. Según O’Brien, cuando Hitler se había enterado de la publicación del libro se había indignado tanto que había decidido iniciar la Segunda Guerra Mundial y dado orden de bombardear como uno de los primeros objetivos los almacenes de la editorial. En el caso de la primera edición en español la destrucción de ejemplares se debió solo a la vulgar necesidad de deshacerse de lo que parecía invendible y liberar espacio en almacén. Se habían distribuido muy pocos ejemplares, menos probablemente que de la primera edición del original. Parecía evidente que se trataba de un libro difunto. Cuando uno ve morir un libro así, en el que tanto ha puesto y con el que tanto espera hacer gozar a los lectores, procura olvidarse de él lo antes posible para no sufrir inútilmente. Tratándose de un traductor profesional es fácil olvidar, porque los libros se van sucediendo obligadamente y los nuevos permiten ir retirando los anteriores del campo de atención de la conciencia. Pero En Nadar-dos-pájaros tardó un poco más. De cuando en cuando volvía a él, bajaba el ejemplar de la estantería, lo abría al azar. Siempre con mala suerte. Tal vez un inconsciente bondadoso me guiase para que me olvidara de una vez del cadáver. Empecé a pensar que tenía partes de difícil lectura. Solían salirme sobre todo en mi melancólico tolle lege los versos de Sweeny. Me aburrían, me parecía que O’Brien se había excedido mucho en ellos y que su ironía era difícil de captar fuera del medio de la Irlanda de entonces. Leía también la cita mentirosa de Borges. Intentaba reírme de ella pero no podía. Me irritaba. ¿Por qué aquella mentira, de dónde se había sacado Jorge Luis aquel tabernero? Llegué a pensar que el culpable de todo era él, que el libro había tenido aquella triste suerte porque había nacido de una falsedad y la llevaba encima además impúdicamente en la contraportada.

Finalmente En Nadar-dos-pájaros acabó relegado a una segunda fila de la estantería por libros sucesivos.

Pasaron los años. Dieciocho. Y un buen día, me enteré de que había un joven editor en Madrid que andaba publicando a O’Brien. No solo cosas nuevas, sino reediciones de obras ya publicadas en castellano, que habían tenido en primera edición tan poca fortuna como En Nadar-dos-pájaros. Y parecía estar vendiendo lo que publicaba. Podía suceder que encargase una traducción nueva y quedase la mía definitivamente sepultada, no ya por el mercado sino por otra nueva, por otro traductor. No podía consentirlo. Escribí al editor. Me contestó enseguida. Estaría encantado de publicar mi traducción, aunque no hacía ninguna valoración de ella ni mencionaba siquiera si la había leído. Me comunicó poco después que había problemas con los derechos por un cambio de agente. Empezó a dominarme el pesimismo. Pensé que se trataba de un pretexto, que el joven editor no quería publicar más libros de O’Brien, que no estaba vendiéndolo. Luego sucedió una cosa extraña que ahuyentó un poco el pesimismo y me hizo pensar que tal vez siguiese operando en el asunto aquel azar providencial que había intervenido al principio de toda la historia y en el que hacía mucho ya que no creía. Eamon me comentó que había leído en la prensa un reportaje sobre el Bloomsday en el que se mencionaba At Swim-two-birds alabándolo mucho y se lamentaba que no se hubiese traducido aún al castellano. No me pareció que fuese yo la persona indicada para desmentirlo, pero Eamon consideró que había que hacerlo. No tardó en comunicarme para mi sorpresa que no había sido el único. Pese a la escasa distribución y los años transcurridos el libro había tenido algunos lectores decididos a defenderlo. Investigué en la red, que cuando la primera edición de En Nadar-dos-pájaros había salido al mundo aún no existía. Descubrí bastantes menciones del libro, bastantes más de las que esperaba. Comentarios críticos, sobre todo en blogs. Los pocos ejemplares que habían conseguido llegar al mercado habían contado con bastantes lectores entusiastas. Y había además muchos que habían sabido del libro y estaban deseando leerlo, que pedían información, que preguntaban dónde se podía conseguir un ejemplar. De este lado del charco, pero sobre todo en América. Tenían que haber llegado allí muy pocos ejemplares. ¿Sería la frase de Borges la causa de aquel entusiasmo? ¡La frase de Borges! Una mentira flagrante, escandalosa, pero gracias a ella había adquirido Edhasa los derechos y había podido hacer yo la traducción. Había sido en realidad providencial. Seguía apareciendo además en la red en algunos de los comentarios sobre el libro, lo mismo que años atrás en las escasas reseñas de prensa. Pese a ser un embuste había sido importante y seguía teniendo una vigencia extraña. Era una mentira fecunda, poderosa. Había conseguido incluso trascender el marco cultural hispano, como pude comprobar con asombro. En la entrada en inglés de la Wikipedia dedicada a At Swim-two-birds se incluía traducida, pese a contradecir flagrantemente la veraz descripción del argumento que se exponía unas líneas antes. ¿La incluiría también el editor en la contraportada si conseguía resolver el famoso problema de derechos? Decidí que si lo resolvía y publicaba el libro no le prevendría. Era una pequeña travesura. Pero era también que le había tomado ya un cierto cariño a la mentira de Borges. Me inspiraba incluso cierto respeto.

El editor consiguió finalmente adquirir los derechos. En Nadar-dos-pájaros iba a salir de nuevo al mercado. Hice una lectura gozosa del texto. Todo me parecía bien ya en él, incluidos los versos de Sweeny. Había sido injusto con ellos en mi tolle lege, había que leerlos en el río del discurso, nadando en los dos pájaros. Pensé que lo que había pasado con la segunda edición del original podría suceder con aquella segunda en castellano. El cadáver podía tener una resurrección gozosa. No como un éxito de ventas sino como lo que era, un libro de culto. El optimismo aumentó al recibir mis ejemplares de la nueva edición. Todo me encantó en ella, la letra generosa, las pintas de Guinness de la portada, la tonalidad del color, el papel. Pasé a la contraportada. Esperando la cita de Borges. No estaba. Y me di cuenta de que me habría gustado que figurara allí también pese a ser mentira. Se lo merecía. Pero mejor así, mejor que la nueva edición llegara con la verdad por delante como un libro nuevo, joven, dispuesto a mantenerse en el mercado, decidido a vivir en el mundo.

El editor consiguió finalmente adquirir los derechos. En Nadar-dos-pájaros iba a salir de nuevo al mercado. Hice una lectura gozosa del texto. Todo me parecía bien ya en él, incluidos los versos de Sweeny. Había sido injusto con ellos en mi tolle lege, había que leerlos en el río del discurso, nadando en los dos pájaros. Pensé que lo que había pasado con la segunda edición del original podría suceder con aquella segunda en castellano. El cadáver podía tener una resurrección gozosa. No como un éxito de ventas sino como lo que era, un libro de culto. El optimismo aumentó al recibir mis ejemplares de la nueva edición. Todo me encantó en ella, la letra generosa, las pintas de Guinness de la portada, la tonalidad del color, el papel. Pasé a la contraportada. Esperando la cita de Borges. No estaba. Y me di cuenta de que me habría gustado que figurara allí también pese a ser mentira. Se lo merecía. Pero mejor así, mejor que la nueva edición llegara con la verdad por delante como un libro nuevo, joven, dispuesto a mantenerse en el mercado, decidido a vivir en el mundo.

A Eamon, que había ampliado ligeramente el prólogo para ponerlo al día, también le gustó el libro. Pensamos, optimistas, que tal vez no fuese más que el principio, que tras él saldría también quizás del sueño de los justos nuestra versión del Táin. E incluso los imramma, nonatos aún. Hablamos también de la cita de Borges. Cariñosamente. Le expliqué lo de que había esperado encontrarla en la contraportada y que luego había pensado que era mejor así. Sin mentiras. Observé sin embargo un cambio en Eamon. Parecía resistirse a considerar una mentira la falsedad de Borges, pese a ser tan evidente que lo era. Pese a que dieciocho años atrás nos habíamos reído de ella los dos. Sonreía cuando yo calificaba a Borges de mentiroso, pero evasivamente. Como si supiese algo más que justificase lo injustificable y lo convirtiese en otra cosa. O como si estuviese infestado por el virus, convencido también de que Borges, dada su condición divina, no podía mentir y lo del tabernero escritor y sus clientes tenía pese a las apariencias algo de cierto.

Al día siguiente recibí un imeil suyo en el que me enviaba, sin comentarios, el artículo de Borges del que la cita procedía. Formaba parte de un libro titulado Textos cautivos. Borges lo había publicado en 1986, solo tres años antes de que saliera En Nadar-dos-pájaros en castellano. Era una recopilación de viejos textos. Probablemente lo hubiese leído allí el editor malhumorado que tanto había luchado porque Edhasa comprara los derechos. Tenía un título que parecía justificar lo del tabernero ficticio: «Cuando la ficción vive en la ficción». Había sido publicado en junio de 1939 en la revista El Hogar. At Swim-two-birds había salido al mercado ese mismo año de 1939, en abril. Se habían distribuido muy pocos ejemplares y era bastante improbable que uno de ellos hubiese llegado a tiempo a Buenos Aires para que lo leyese Jorge Luis antes de hacer su comentario.

La lectura del artículo me indicó sin embargo que Eamon tenía cierta razón, Borges no decía concretamente que hubiese leído el libro. Informaba al público argentino sobre lo que se publicaba por el ancho mundo, informándose él por reseñas de prensa y de revistas. Estaba pues disculpado, no era responsable de que se le hubiese citado fuera de contexto. Pero solo en parte, aunque no dijese que había leído el libro se había inventado al tabernero. Yo tenía razón. Había mentido.

Pero ¿por qué, para qué, cuándo? Decidí investigar. Asomarme al Borges aún no divinizado. Me zambullí en la red. Ese año de 1939 había sido el último de lo que se llama en la historia argentina la Década Infame. La que sigue a la Gran Depresión. La próspera República del Plata del primer cuarto del siglo xx, el granero del mundo, acusa la crisis general. Es un periodo allí de agitación social y golpes militares que acabarán desembocando en la subida al poder de Perón. Y es también para Borges una época difícil. Había nacido prácticamente con el siglo y entraba ya en la cuarentena. Y aún no había alcanzado la condición divina. Aún era humano, demasiado humano. Faltaban veinte años para que, gracias al Premio de los Editores, se le tradujese y alcanzara su obra difusión internacional y pudiese ganar dinero de verdad como escritor. Había publicado ya libros importantes y gozaba de merecido prestigio en su país y en el ámbito lingüístico hispano. Pero ni los libros publicados ni el prestigio aportaban demasiado dinero. Aunque de condición patricia, no disponía del saneado patrimonio de otros patricios como su joven amigo Bioy Casares o como las Ocampo. Entonces, tan tarde, tras la muerte de los pilares de la casa, su abuela y su padre, se ve obligado a asumir la tarea de hacerse cargo de la familia y ganarse la vida. En pleno periodo de crisis e infamia. Escribe libros, cuentos, ensayos, comentarios, artículos, traduce. Trabaja para la industria cultural como profesional de la pluma. Otro escritor amigo suyo, Francisco Luis Bernárdez, le proporciona un puesto en una biblioteca municipal del barrio porteño de Almagro. Es un alivio, se trata de un ingreso fijo y de un trabajo que le permite estar en su elemento, rodeado de libros y que le deja ratos libres para leer y escribir más descansadamente. Un día es víctima allí de un pequeño percance, se da un golpe en la cabeza con una ventana abierta que estaban pintando; el golpe le hace una herida leve, sangra un poco. No le da importancia. Pero lo intrascendente no tarda en adquirir tintes dramáticos, desencadena una septicemia que le pone al borde de la muerte. En la convalecencia, y muy poco antes de que se inventase el tabernero, afectado aún por la terrible experiencia de la septicemia, escribe un relato considerado magistral en el que la describe, El Sur.

Lo bajé de la red, lo leí. Me impresionó profundamente. Empecé a pensar que si no había divinizado a Borges era porque prácticamente no lo había leído. Mi relación con él había estado siempre condicionada por un fuerte prejuicio izquierdista. Era para mí algo así como de este lado del charco Juan Ramón y su lema: a la minoría siempre. Yo era de los de la inmensa mayoría y Don Jorge Luis el patricio, el enemigo. Eso me había impedido disfrutar de él en la época en que podría haberlo hecho más provechosamente. Me parecía en el fondo hasta un poco pecado leerlo. Un amigo ya fallecido, Santiago Noriega, borgiano fervoroso, intentó sacarme de mi inopia izquierdosa, llegando al extremo de regalarme un grueso volumen de textos de Borges. Mis convicciones eran por entonces muy firmes. Lo leí a saltos, por encima, decidido a considerarlo todo desdeñable. Tanto le indignaron a Santiago mi poco entusiasmo y mis comentarios despectivos que me obligó a devolverle el libro. Se lo devolví sin el menor pesar y hasta con cierto orgullo. Había pasado la prueba y había salido indemne. Santiago estuvo una temporada sin hablarme.

Arrastrado por la magia de El Sur pasé a leer otro relato del mismo periodo, Pierre Menard, autor del Quijote. Me deslumbró también, aunque por razones muy distintas. Era un irónico laberinto preciosista en el que te perdías, una selva de vidas inventadas e imposibles históricos que culminaba con la burla suprema de las dos citas comparadas: una de Cervantes y otra de Menard. Leías la segunda y volvías inevitablemente a la primera a comprobar. Eran exactamente iguales. Podías hacerlo varias veces, incrédulo. Ambas decían: «(…) la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir (…)».

A continuación se te explicaba con todo lujo de detalles la superioridad evidente de la segunda cita, exactamente igual a la primera en apariencia, pero diferente y superior a todas luces, redactada, no en el siglo xvii por el «ingenio lego» de Cervantes, como un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, «(…) contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad sino como su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió; es lo que juzgamos que sucedió». Y añadía: «Menard (acaso sin quererlo) ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura: la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas».

No solo se burlaba Borges del lector, aunque también lo hiciese, y hasta de sí mismo; lo que hacía muy en serio fingiendo bromear a través de sus imposibles personajes era una defensa clara y descarada de la invención.

«Pensar, analizar, inventar no son actos anómalos», decía, «son la normal respiración de la inteligencia». Inventar. ¿Y si la mentira del gacetillero apresurado no lo fuese, fuese otra cosa, contuviese una veracidad profunda? ¿Y si no fuese mentira en realidad sino invención? En el sentido de hallazgo, de encuentro, de descubrimiento, de fruto de una potencia fecunda del alma, la inventiva. Pensé en tantas otras invenciones de nuestra cultura, la Invención del sepulcro del Apóstol Santiago y, antes aún, la Invención de la Santa Cruz por Santa Elena, que aún celebra la Iglesia con ese nombre. Había que reconocer que la de Borges, aunque menos que las otras invenciones mencionadas, había tenido creyentes y había sido la principal razón de que se tradujera el libro. «La verdad, cuya madre es la historia». Tenía que admitir que la invención de Borges había hecho mucha historia y seguía haciéndola, así que tenía que contener veracidad. Si aceptaba, como habían hecho tantos, su condición divina tenía que aplicar para descubrir esa verdad las tres virtudes teologales que sirven para navegar por lo divino: la fe, la esperanza, la caridad.

Volví a leer el comentario en que figuraba el tabernero inventado, apoyándome en ellas:

He enumerado muchos laberintos verbales; ninguno tan complejo como la novísima obra de Flann O’Brian. Un estudiante de Dublín escribe una novela sobre un tabernero de Dublín que escribe una novela sobre los parroquianos de su taberna (entre quienes está el estudiante), que a su vez escriben novelas donde figuran el tabernero y el estudiante, y otros compositores de novelas sobre novelistas. Forman el libro los muy diversos manuscritos de esas personas reales o imaginarias, copiosamente anotados por el estudiante.

Seguía sin ver por dónde entrarle a aquello, pese a mis piadosos esfuerzos seguía pareciéndome lo que al principio. La mentira de un gacetillero apresurado para añadir unas líneas más al artículo y poder terminarlo. Una desfachatez, una desvergüenza. Pero apliqué cancheramente la más importante de las tres virtudes auxiliadoras, la caridad. Seguí leyendo:

At Swim-two-birds no solo es un laberinto: es una discusión de las muchas maneras de concebir la novela irlandesa y un repertorio de ejercicios en verso y prosa, que ilustran o parodian todos los estilos de Irlanda. La influencia magistral de Joyce (arquitecto de laberintos, también; Proteo literario, también) es innegable, pero no abrumadora, en este libro múltiple.

Joyce. De pronto comprendí, mi piedad se vio recompensada. Ese era el tabernero. Borges, en su apresuramiento por terminar de una vez el artículo y sin muchos datos con que hacerlo había inventado una Irlanda post-Joyce. Una taberna en la que había un tabernero escritor que escribía sobre sus parroquianos, que escribían también a su vez formando todos ellos una laberíntica coreografía joyciana. Había algo de verdad allí, sí. Me trajo de pronto a la memoria otro libro. Dead as doornails (Muertos como clavos de puerta), de Anthony Cronin. Pensé en la Irlanda post-Joyce triste, aislada, provinciana, nacional-católica, que se describe allí, en la que los discípulos acuden a la taberna del maestro ausente y beben y beben invocándolo en vano entre brumas alcohólicas. Borges se había dejado arrastrar por la inventiva pero no era la suya, no podía serlo, una inventiva mentirosa, tenía aliento veraz. Y no solo eso sino también valor profético, porque recordé de pronto otro libro que O’Brien escribiría años después de At Swim-two-birds, mucho después de que hubiese escrito Jorge Luis su comentario. Un libro que publicaría dos años antes de morir: Crónica de Dalkey. En él Joyce, tras falsificar su propio obituario para evitar que le reclutaran y le hicieran combatir en la Segunda Guerra Mundial, había vuelto a la patria, oficiaba de tabernero, servía pintas en un pequeño pub. Ya no escribía.

Borges, en realidad, solo había cometido al inventarse al tabernero un par de pequeños errores que la historia, madre de la verdad, se había mostrado muy dispuesta a exculpar. Se había equivocado por una parte de libro, y había incurrido por otra en un pequeño error cronológico también disculpable: predecir algo que en 1939 aún no sabía ni siquiera O’Brien: que escribiría un libro en el que el tabernero inventado habría de estar presente.

Era una noche de verano, tarde, muy tarde ya, y me hallaba bajo los efectos embriagadores no solo de la lectura de los dos relatos de Borges sino también de otras sustancias embriagantes que me había permitido consumir en cuantía superior a la habitual para celebrar la resurrección de En Nadar-dos-pájaros. Empecé a pensar que había hecho también un descubrimiento o invención deslumbrante y que estaba obligado comunicársela al mundo. Pensé en Santiago. ¡Cómo habría aplaudido él mi conversión y mi descubrimiento! Pero ya no podía comunicárselo porque estaba muerto. Y pensé luego que tal vez él me hubiese inspirado desde el otro mundo también, como Jorge Luis tal vez pudiese haber inspirado a O’Brien. Luego pensé en Eamon. Tenía que llamarle inmediatamente. Darle las gracias por su ayuda, explicarle que sí, que en realidad, él y todos los demás tenían razón y yo me equivocaba. Borges, el autor de El Sur no había mentido, aunque quisiera hacerlo no podía, inventaba, profetizaba inevitablemente dada su condición divina. Empecé incluso a marcar su número de teléfono. Pero me detuve a tiempo. Eamon no era un traductor grave como yo, tenía un horario de trabajo. Despertado intempestivamente podría tardar en entender y enfadarse muchísimo con toda la razón. Eran las cuatro de la madrugada. Había que dejarlo para el día siguiente. ¿Y si se me olvidaba? Era perfectamente posible. Sucede a veces que haces a altas horas de la noche un descubrimiento trascendente, y por la mañana ya no te acuerdas. O te parece una sandez. En mi soledad, pensé luego, he visto muchas cosas claras que no son verdad. Pero luego pensé que eso era de Machado. Y recordé la anécdota. Al joven Borges, de paso por España, le hablan de Don Antonio y él comenta, con fingida inocencia: «No sabía que Manuel tuviese un hermano que escribiera también». Tal vez Antonio tuviese esa cuenta que saldar con Jorge Luis y me evocase aquello vengativamente desde el otro mundo para minar mi fe recién hallada y hacerme dudar…