Lunes, 1 de septiembre de 2025.

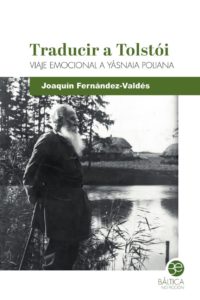

Joaquín Fernández-Valdés, Traducir a Tolstói. Viaje emocional a Yásnaia Poliana, Madrid, Báltica, 2024, 193 páginas

David Paradela López

Mi relación con Malaparte empezó hacia 2001. Alguien que no viene al caso se estaba mudando de casa y, mientras yo lo ayudaba a desembalar los libros, tropecé con La piel en la traducción de Manuel Bosch Barrett. El dueño del libro me obligó a llevármelo y me recomendó encarecidamente su lectura, que efectivamente fue una experiencia transformadora. Hacia finales de 2008, mi editor en Círculo de Lectores me llamó para preguntarme si me apetecía traducir Kaputt y La piel. La propuesta me dejó aterrorizado. Yo había traducido apenas una decena de libros, la mayoría de poca monta, y estaba convencido de que se trataba de una broma o un error. Descartados estos extremos, acepté y empecé a prepararme para una vivencia que transformaría en muchos aspectos mi carrera como traductor y, sobre todo, mi trayectoria vital como lector y persona. El reto era mayúsculo, pero hay trenes que solo pasan una vez en la vida.

Mi relación con Malaparte empezó hacia 2001. Alguien que no viene al caso se estaba mudando de casa y, mientras yo lo ayudaba a desembalar los libros, tropecé con La piel en la traducción de Manuel Bosch Barrett. El dueño del libro me obligó a llevármelo y me recomendó encarecidamente su lectura, que efectivamente fue una experiencia transformadora. Hacia finales de 2008, mi editor en Círculo de Lectores me llamó para preguntarme si me apetecía traducir Kaputt y La piel. La propuesta me dejó aterrorizado. Yo había traducido apenas una decena de libros, la mayoría de poca monta, y estaba convencido de que se trataba de una broma o un error. Descartados estos extremos, acepté y empecé a prepararme para una vivencia que transformaría en muchos aspectos mi carrera como traductor y, sobre todo, mi trayectoria vital como lector y persona. El reto era mayúsculo, pero hay trenes que solo pasan una vez en la vida.

Así, «Un tren que pasa una vez en la vida», se titula la primera de las tres partes en que se divide Traducir a Tolstói. Viaje emocional a Yásnaia Poliana, ese viaje emocional que nos propone Joaquín Fernández-Valdés, autor de la última traducción de Guerra y paz al español, publicada en 2021. Traducir a Tolstói no es una biografía, ni una autobiografía, ni un libro de crítica literaria, ni un ensayo sobre traducción, a pesar de que tiene ingredientes de todos estos géneros. Es más bien el relato en primera persona de cómo a veces el azar confluye con la vocación, insinuando acaso la existencia de un destino que ni siquiera nos habíamos atrevido a esperar. La primera parte del libro relata el nacimiento y el desarrollo de la vocación de Fernández-Valdés: la cultura rusa. Digo la cultura, no la literatura, porque todo empieza con las Tres danzas fantásticas de Shostakóvich y un libro del pianista Heinrich Neuhaus. Más tarde llegarán las clases de lengua, la literatura, la primera estancia en San Petersburgo y, sobre todo, los seminarios de traducción de Yásnaia Poliana, la hacienda donde vivió y escribió Tolstói, que se encuentra a unos doscientos kilómetros al sur de Moscú.

A Yásnaia Poliana está dedicada la segunda parte del libro. A través de un paseo por los distintos espacios de la finca (la alameda, el solar de la casa natal, el salón, el estudio, el dormitorio, la tumba), Fernández-Valdés traza una semblanza de Tolstói por la que van desfilando sus libros, sus obsesiones, su familia y su relación con la religión, la muerte y las mujeres. En esta semblanza encontramos, además, varias claves útiles para la lectura de Guerra y paz. El acercamiento biográfico a Tolstói se entrelaza con varios episodios vividos durante los seminarios que Selma Ancira organizó durante años en la casa del autor, «un espacio donde traductores de todo el mundo compartieran inquietudes, hallazgos y experiencias en su labor con la literatura rusa» (p. 42). Destaca el episodio en que, tras dos años de ruegos y solicitudes, Fernández-Valdés logra interpretar un vals compuesto por Tolstói en el piano del salón: «la idea de tocar una composición del escritor en su piano y en la misma sala donde había sonado hacía más de un siglo, me llenaba de una extraña emoción» (p. 130).

La tercera parte del libro trata propiamente de la traducción de Guerra y paz. Al inicio se discute algo que debería ser de rigor en estos casos: ¿por qué una nueva traducción de una obra que ya ha sido traducida? La cuestión tiene unas dimensiones literarias e incluso éticas sobre las que traductores y estudiosos han reflexionado en numerosas ocasiones. En relación con esto, se agradece que el libro no rehúya el espinoso tema de la supuesta nueva traducción (en realidad, una revisión de la de José Laín Entralgo y Francisco José Alcántara) que realizó Lydia Kúper y que Mario Muchnik publicó en 2010, acompañada de un cuestionable panfleto titulado «Editar Guerra y paz». Esta parte incluye también varios apuntes sobre las decisiones tomadas por Fernández-Valdés durante los cuatro años que dedicó a la traducción de la obra. Son notas dispersas, alguna de las cuales habría merecido un tratamiento más extenso, pero que sirven para que un lector no especialista se haga una idea de las mil dificultades ocultas que implica la tarea de versionar una obra literaria, máxime si es de tal extensión y magnitud.

Del mismo modo que muchos autores escriben su biografía literaria, Joaquín Fernández-Valdés ha escrito su biografía como traductor de autores rusos en general y de Tolstói en particular. Un sendero de migas de pan que nos conduce desde el aprendizaje de las primeras letras (véase el capítulo titulado «Eto bukva A, eto bukva B…») hasta la última página del millar y medio que componen Guerra y paz. Casi todos los traductores que hemos tenido la suerte de traducir a nuestros autores favoritos guardamos una historia que contar al respecto, una historia que por regla general nunca sale de lo privado, que ni siquiera se escribe. Por eso hay que felicitarse de que un compañero haya tenido la ocasión de contar la suya, y de que lo haya hecho con sinceridad, sin miedo a la primera persona y con una emoción contenida, en la que se adivina la que uno mismo sentía mientras traducía a Malaparte, o a quien sea que el azar y nuestra vocación decidieran ponernos en el camino.

David Paradela López (Barcelona, 1981) estudió Traducción e Interpretación en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Bolonia, y Teoría de la Literatura en la Universidad de Barcelona. Se dedica a la traducción editorial desde 2004 y desde 2014 es profesor de traducción en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha traducido varias decenas de libros del inglés y del italiano al castellano, sobre todo narrativa del siglo xx (Curzio Malaparte, John O’Hara, Philip Roth, Leonardo Sciascia) y ensayo (Stanley Cavell, Robin Lane Fox, Rita Levi-Montalcini, Pier Paolo Pasolini, Graham Priest).