Texto procedente de VASOS COMUNICANTES 38, recuperado el lunes, 25 de agosto de 2025.

I

Grabado de autor anónimo. Publicado en Camille Flammarion, L’Atmosphère: Météorologie Populaire (Paris, 1888). Fuente: Wikimedia Commons

Resulta, cuando menos, paradójica la situación de esas publicaciones que se denominan, de forma peregrina y reduccionista, «suplementos culturales» y que publican de manera habitual los principales diarios generalistas de España. Cualquier persona atenta observará una duda constante del público, de los escritores, de los traductores, de los editores e, incluso, de numerosos críticos literarios ante el formato general de crítica que se ejerce en tales «suplementos», y para constatarlo basta asomarse a ellos, o a las revistas del gremio, y detenerse en los numerosos reportajes, artículos y «críticas de la crítica» que salen al paso (cf. Echevarría 2001; Redacción de El Cultural 2001 y 2002; Masoliver Ródenas 2002; Gracia 2007; Gullón 2007). Ahora bien, lo curioso es que tal desconfianza rara vez se convierte en distanciamiento: las quejas se suceden, pero el interés no decae… como demuestra la propia continuidad de las quejas. Se me ocurren dos respuestas a ese interrogante: una, sencilla y algo maligna, es que los suplementos culturales siempre rozan partes sensibles de nuestro ego, ya que, en suma, quien más, quien menos, agradece la publicidad; la segunda, más compleja y quizá más acorde a la situación, es la relevancia sociológica que poseen estas publicaciones. Con independencia de su calidad y de su misma «necesidad», los suplementos concitan interés porque su área de trabajo surge en la intersección de numerosos «campos» de importancia: la prensa, productora de una determinada versión de «la realidad» que siempre trasluce planteamientos políticos, ideológicos y económicos; el mundo académico, y en especial el universitario, cada vez más implicado, por nombres y por métodos, en la crítica «generalista»; los autores y sus grupos de afinidad, proclives a resumir una época literaria según su estética; las editoriales, con sus intereses económicos y sus complejas redes de influencia en instituciones, distribuidoras y, obviamente, los propios suplementos… En definitiva, más allá de gustos y preocupaciones personales, los suplementos interesan porque, de alguna forma, percibimos que son un marco idóneo para la gran obsesión moderna de las humanidades: analizar cómo se crea el «valor» de las obras artísticas, ese valor relativo y condicionado por interpretaciones de todo sesgo y jaez, como ya plantearon Bourdieu (tan sesgado él a su vez, claro) o André Lefevere, cuyo concepto de «reescritura» (1992) merecería mayor atención de la que sin duda ha tenido.

Desde esa conciencia analítica, parece claro que los suplementos culturales constituyen un campo con implicaciones importantes para la profesión de los traductores literarios. En especial, por aquel principio que los medios de comunicación han conseguido perfeccionar hasta un grado de precisión aterrador: aquello de lo que no se habla, no existe. Y, en consecuencia, la invisibilidad del traductor –como apuntaba Lawrence Venuti en aquel conocido libro donde, por desgracia, se confundía, quién sabe por qué, la reivindicación profesional con la moralina posmoderna (Venuti 1994)– es un factor que suele conducir a una mala situación laboral de los traductores. De ahí la histórica insistencia de tantos «activistas» de la traducción, como Esther Benítez, para que los suplementos incluyeran de manera sistemática el nombre del traductor en las fichas de los libros reseñados. Y de ahí, también, que me parezcan acertadas las iniciativas de ACEtt para recordar a quienes trabajan en los suplementos culturales, y muy en especial a quienes reseñan obras traducidas, que la tarea traductora es compleja y necesaria, que los libros no se traducen, sino que siempre hay alguien que los traduce y que los lectores de una obra tienen derecho a exigir una traducción de calidad, algo casi imposible cuando la tarea está injustamente remunerada o se deja en manos de diletantes. Ignoro si los contados reportajes (Azancot 2003; Rodríguez Marcos 2006) que algunos suplementos han dedicado a esta cuestión se deben a la honestidad laboral de éstos, a las reivindicaciones de ACEtt o a una mezcla de ambos, pero creo que pocos foros hay tan adecuados para expresar el descontento y las preocupaciones de tantos profesionales:

Mario Merlino cree que quienes no suelen valorar el trabajo de los traductores son los críticos: «Salvo contadas excepciones, muchos autores de reseñas rescatan, por ejemplo, la ‘riqueza de voces’ de un texto extranjero; la sutileza y la elegancia del estilo de un escritor, sin detenerse a pensar en el esfuerzo que ha supuesto para quien traduce transmitir esa riqueza. (…)». (Azancot 2003)

Rafael Carpintero, traductor del reciente premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk (…), subraya que más que el trato de las editoriales le duele el maltrato de la crítica literaria. Y donde dice maltrato debe decir silencio: «Nos ignoran. Si una traducción es buena, los críticos no dicen nada. Si es mala, se despacha de cualquier manera sin entrar a mirar el original. En España no se hace crítica de la traducción». (…) «Somos invisibles», insiste María Teresa Gallego. Es una pescadilla que se muerde la cola. El crítico no se ocupa de las traducciones y el lector medio no tiene conciencia de que los libros se traducen, de ahí que no considere la traducción como un factor importante a la hora de comprar un libro. «La consecuencia», concluye Gallego, «es que, como no se trata de un factor comercial, el editor no invierte en traducción. No es cuestión de vanidad ni de salir en la cubierta junto al autor, que pocas veces salimos, es una cuestión de dignidad laboral. El día en que las traducciones influyan realmente en las ventas, los editores las pagarán dignamente (…)». (Rodríguez Marcos 2006)

II

Con frecuencia, las críticas y reflexiones que se pretenden generales traslucen con intensidad un trasfondo biográfico y unos convencimientos privados; intuyo, por tanto, que de todo lo anterior resulta fácil deducir mi interés por un campo de trabajo –la crítica de literatura traducida– que muchos profesionales de la traducción consideran relevante, y que, hasta donde sé, los investigadores parecen haber tocado sólo de forma ocasional. En efecto, cuando empecé a investigar en esta área de estudios, descubrí casi de inmediato la escasez de bibliografía específica y una falta considerable de sistematización, puesto que, salvo una notable singularidad (Fernández Sánchez 2005), las pocas aportaciones que he ido encontrando suelen remitirse en exceso a intuiciones, barruntos y cálculos aproximativos de tendencias, sin delimitar siquiera su marco de trabajo (qué publicaciones, durante cuántos años, qué géneros) ni proporcionar los datos exactos que manejan (número de artículos, etc.). Aunque las conclusiones de muchas de dichas investigaciones me parecen, sin duda, plausibles –la poca atención de la crítica hacia la tarea del traductor, las valoraciones confusas e imprecisas, la falta de cotejo entre original y traducción–, lo cierto es que la debilidad del método suele conducir a la debilidad del planteamiento. De ahí que, en mi primer acercamiento a esta cuestión (Fernández 2007), acabase prefiriendo un ámbito reducido del que poder extraer conclusiones fundamentadas: dos suplementos culturales («Babelia» de El País y «El Cultural» de El Mundo, por ser estos diarios los de mayor difusión), un periodo cercano (el trienio 2004–2006) y un solo tipo de críticas, las de poesía traducida, que resultaba manejable y, a la vez, sustancioso, dado que los críticos de este ámbito forman un conjunto de gran diversidad –profesores, traductores, poetas, etc.– que permite considerar gran número de influencias y perspectivas.

Los datos «brutos» del corpus (vid. Tabla 1) revelan, como era de esperar, que las reseñas de poesía ocupan un lugar minoritario en ambos suplementos (9,82% del total en EPB; 10,07% en EMC). En lo que respecta a la poesía traducida, se observa que su presencia dentro del conjunto de reseñas de poesía también es minoritaria en ambos suplementos, aunque EPB le concede una atención ligeramente superior a la de EMC (31,91% y 26,78%, respectivamente). En cuanto a las lenguas de partida de las traducciones (vid. Tabla 2), tampoco resulta extraño comprobar que la más frecuente, tanto en EPB como en EMC, es el inglés, con especial preponderancia en el caso de EPB (37,78%). En líneas generales, se observa que el grueso de las reseñas se reparte, en ambos, entre pocas lenguas, aunque de nuevo con diferencias: en EPB, casi tres cuartos del total (73,34%) se comprime en las cinco lenguas de partida más reseñadas (inglés, alemán, portugués, italiano y francés); en EMC, el predominio de estas cinco primeras lenguas (las mismas que en EPB, excepto por el polaco, que sustituye al italiano) también es manifiesta, aunque menor (56,67%). Puede observarse también un interés común por las lenguas romances (31,67% en EPB y 30% en EMC) y algunas tendencias particulares de EMC: las lenguas escandinavas (6,67% frente a 1,11% de EPB), las eslavas (13,34% por 6,66%) y el árabe (5% frente a 1,11% en EPB). En el resto de idiomas se observa una marcada fragmentación, lo que, en unos casos, evidencia escasez de traducciones en el mercado y, en otros, un interés puntual por parte del suplemento y de los críticos: aunque existan más ediciones de esa lengua, sólo se reseña algún libro ocasional, de algún autor que se considera relevante. El hebreo ejemplifica el primero de los casos, mientras que el griego clásico o el chino pueden servir como referentes de lo segundo.

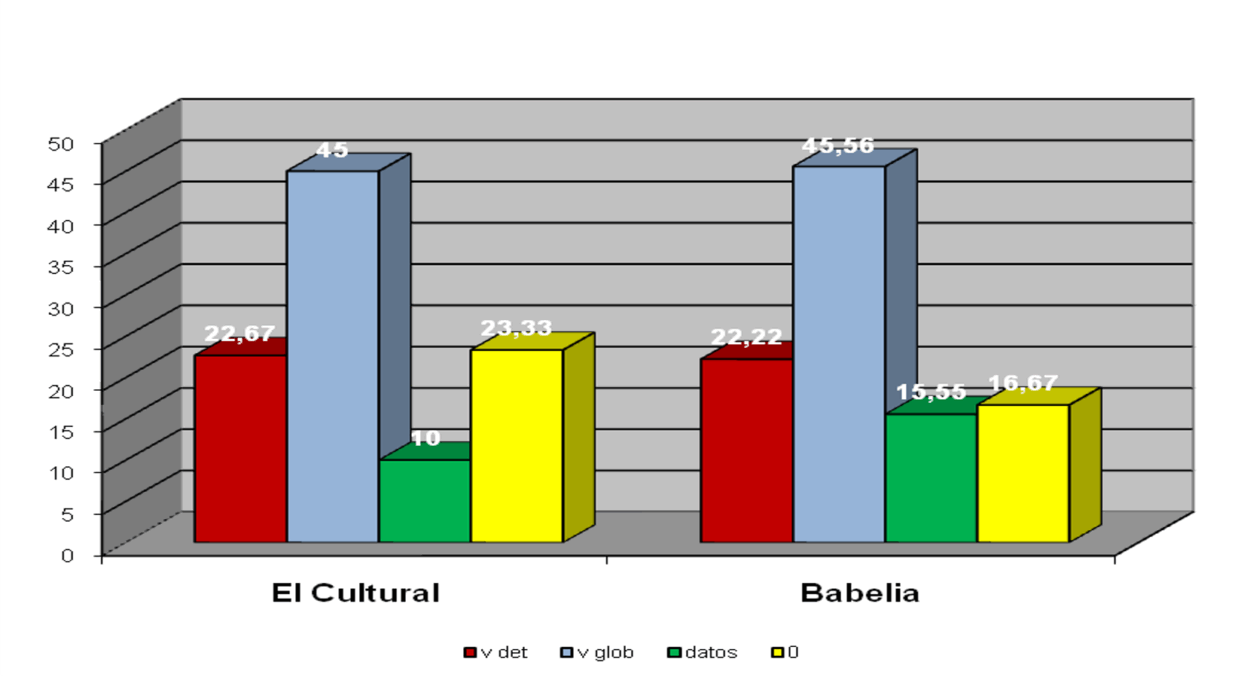

Estos aspectos más generales e introductorios del corpus permiten encuadrar mejor el tema que considero central en esta investigación: las valoraciones de calidad de la traducción. Como es obvio, la manera de clasificar las reseñas disponibles se basa, por fuerza, en la presencia o ausencia de tales valoraciones; ahora bien, conviene matizar el criterio de partida para obtener una información precisa que refleje su diversidad: es habitual encontrar valoraciones que se limitan a un par de adjetivos o una frase escueta y, aunque indudablemente esas también son valoraciones, conviene distinguirlas de otras que abundan en más detalles. Intentando precisar lo más posible, situé el siguiente baremo:

- Valoración detallada: el crítico no sólo valora la calidad de la traducción, sino que, además, intenta fundamentar su juicio señalando al menos una característica concreta de ella que considera acertada o mejorable.

- Valoración global: el crítico valora la traducción en su conjunto, sin precisar ningún aspecto de ella.

- Mención de datos: el crítico no valora la traducción, pero aporta datos sobre ésta (si se publica por primera vez o es reedición; si existían otras anteriores de la misma obra, etc.) o el traductor (si ha traducido otras obras; si ha escrito el prólogo o introducción, etc.).

- Ningún comentario: el crítico no aporta ni valoraciones, ni datos. La única referencia a la traducción se encuentra en la ficha bibliográfica de la reseña.

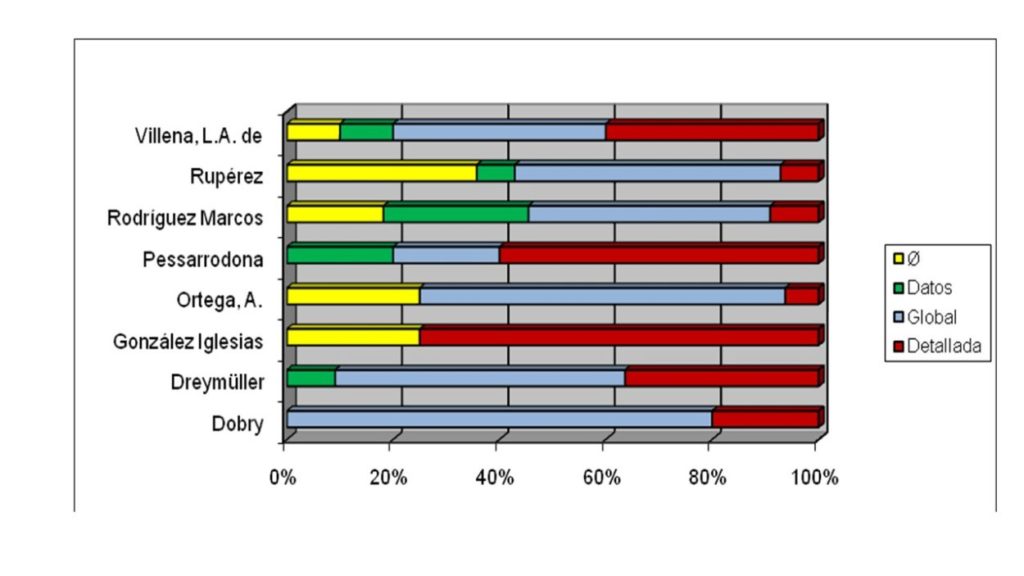

Como había ocurrido con otros aspectos analizados, los resultados obtenidos (vid. Gráfico 1) fueron semejantes entre ambos suplementos, aunque no dejaban de resultar chocantes: la tendencia principal de los críticos era la de opinar sobre la calidad de las traducciones, dado que las reseñas con algún tipo de valoración suponen dos tercios del total (67,78% en EPB; 66,67% en EMC), con clara preponderancia de valoraciones de tipo «global», que constituyen casi la mitad de las reseñas publicadas (45,56% en EPB; 45% en EMC). Es decir, que los resultados iniciales contradecían, en buena medida, las expectativas de las que partía la investigación y, por tanto, incitaban a seguir indagando en el material para desmenuzar las razones de tal disparidad.

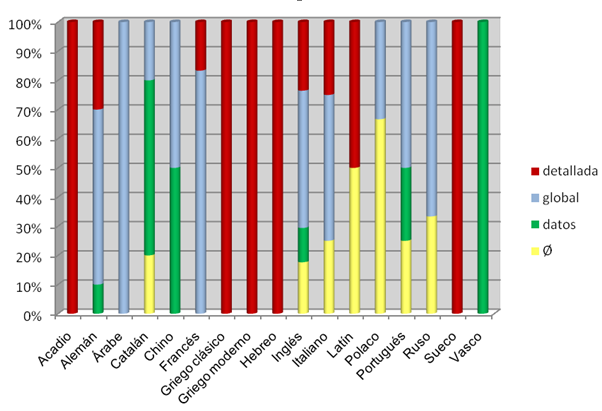

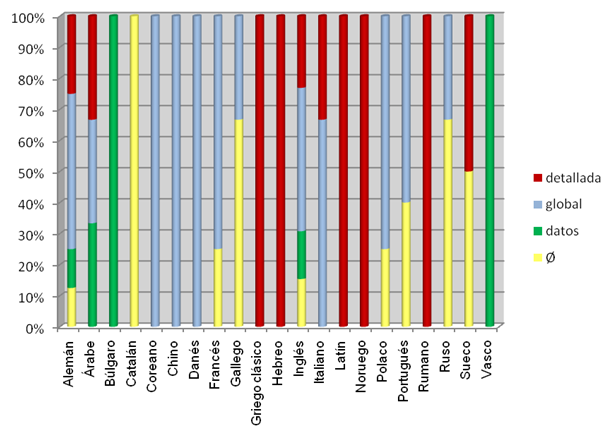

Dada la gran coincidencia entre suplementos, parecía pertinente establecer un segundo análisis, mediante las relaciones entre lengua de partida y valoración de la traducción (vid. gráficos 2 y 3); este segundo criterio reveló tendencias semejantes a las generales de cada suplemento. En el caso del inglés, la lengua que, como he señalado, está más representada en el corpus, la proporción era muy parecida: el 70,59% de las reseñas publicadas en EPB ofrecían una valoración de la traducción y el 47,06% del total de reseñas se incluyen en la categoría «Valoración global»; en el caso de EMC, los porcentajes son del 69,23% (reseñas con valoración) y del 46,15% (valoración global). Resulta interesante observar que un buen número de reseñas de obras traducidas de lenguas «poco habituales» también incluían valoraciones de la traducción, como es el caso del árabe (100% en EPB; 66,67% en EMC), el coreano (100% en EMC), el ruso (66,67% en EPB) o el hebreo (100% en ambos). Por tanto, cabía afirmar que, en general, la lengua de la que se traducía no afectaba en exceso a la presencia/ausencia de valoraciones cualitativas.

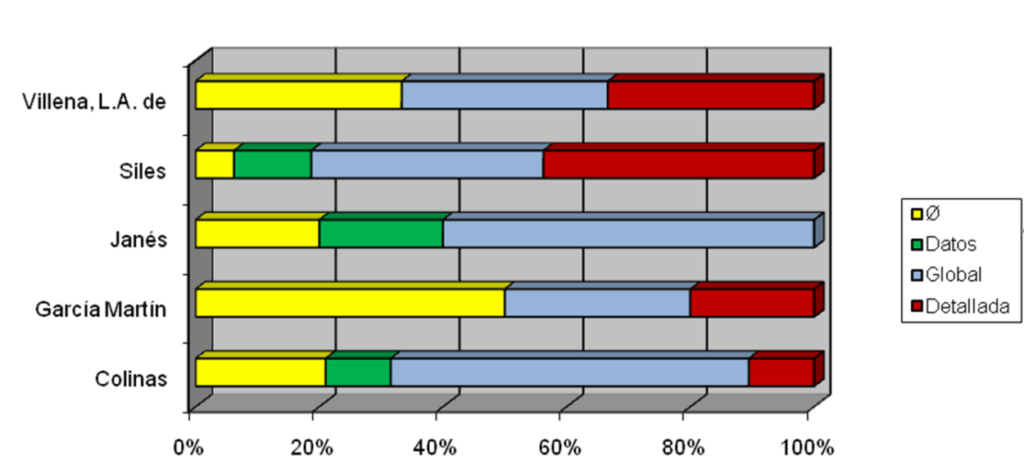

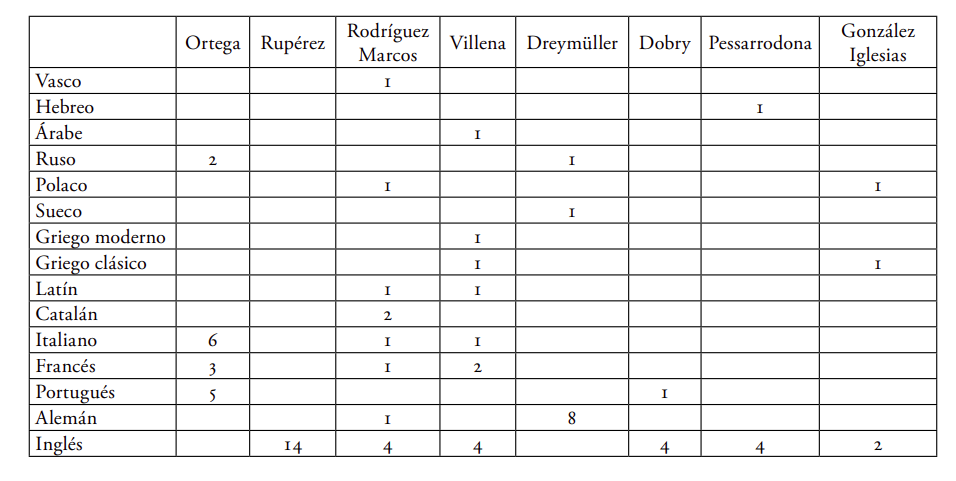

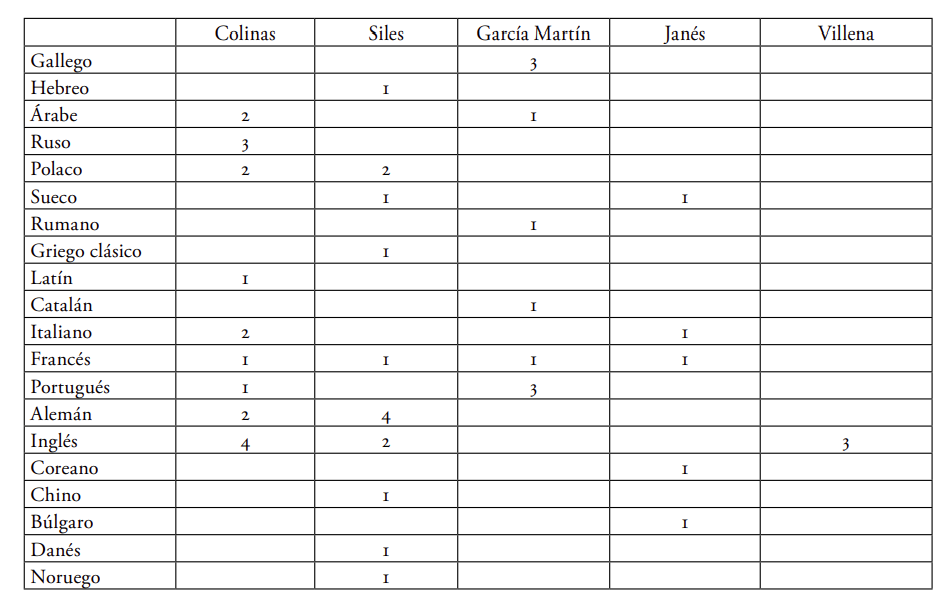

En vista de que no existían especiales diferencias en función de suplementos ni de lenguas, el siguiente paso que se imponía era un desglose más individualizado, es decir, según el crítico que se ocupara de la obra traducida. Tomando como referencia a los críticos con mayor número de reseñas publicadas –dado que otros sólo aparecen puntualmente (una o dos reseñas) –, se observa que, en efecto, la mayoría de ellos muestra cierta inclinación por uno u otro modo (gráficos 4 y 5). Por ejemplo, Dreymüller (EPB) y Siles (EMC) tienden a la valoración detallada, mientras que Colinas (EMC) y Ortega (EPB) parecen partidarios de la global; en el polo contrario se hallarían los críticos que no prestan demasiada atención a estas cuestiones, oscilando principalmente entre la ausencia de comentarios y las valoraciones «globales», como es el caso de Rupérez (EPB: 42,86% de no valoración y 50% de valoración global) o García Martín (EMC: 50% de no valoración y 30% de global). Luis Antonio de Villena, presente en ambos suplementos durante este periodo (aunque con más reseñas para EPB), muestra una tendencia común (66,67% de reseñas con valoración en ambos).

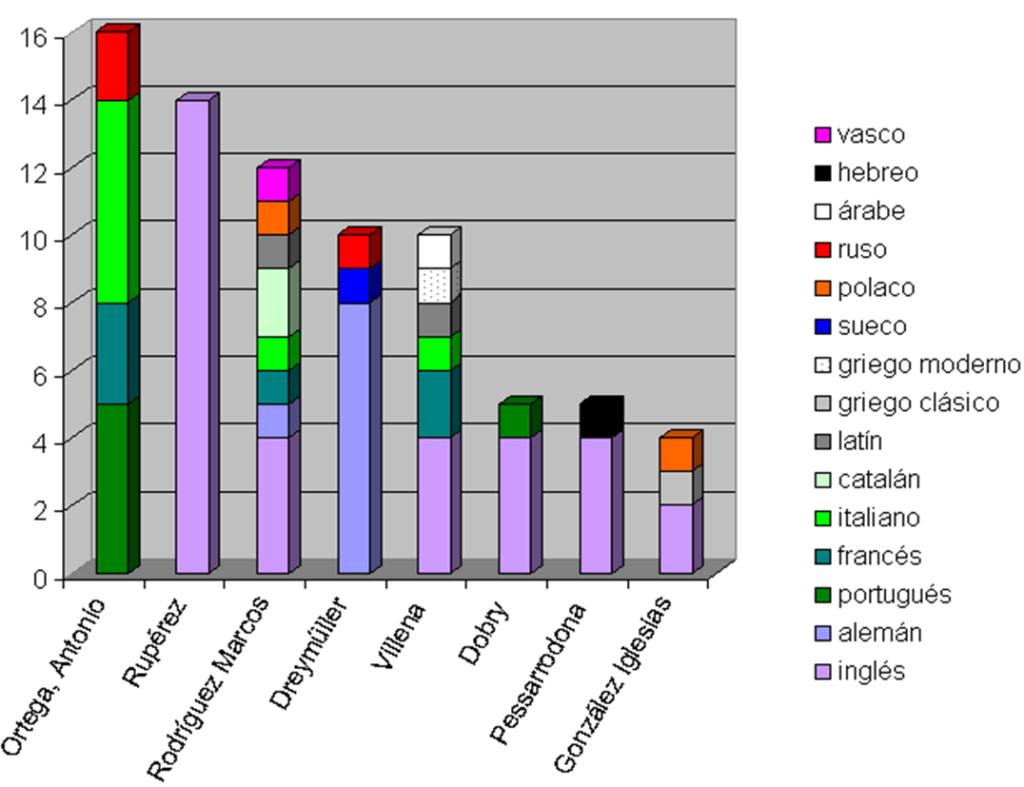

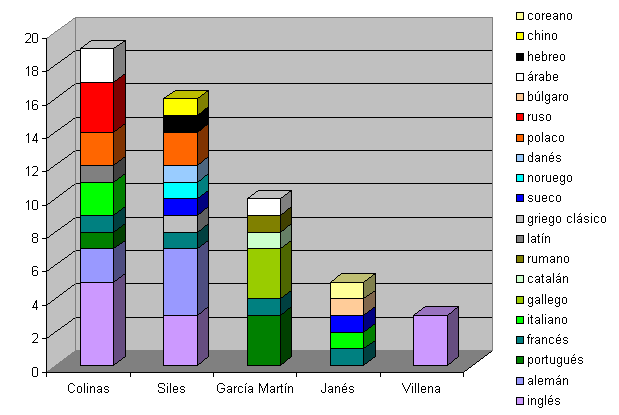

La cuestión que plantean estos datos no es trivial: dado que la presencia de una valoración de calidad no depende de la lengua de partida, sino de la persona que reseña la traducción, la fiabilidad que se le puede otorgar a estas valoraciones se subordina casi por completo a los conocimientos lingüísticos del crítico y, por tanto, a la validez de sus juicios. Observando los gráficos 6 y 7, se podrá entender cuán bajo es dicho nivel de fiabilidad: si bien es cierto que algunos críticos, especialmente de EPB (Dreymüller, Rupérez, Dobry), están muy especializados y, por tanto, tienden a no «extralimitarse», la tendencia general es la contraria, sobre todo en EMC (es probable que por el menor número de críticos que colaboran en el suplemento). ¿Cómo se puede confiar en las valoraciones de personas que reseñan obras traducidas de nueve o diez lenguas, con mezclas tan improbables como el polaco y el vasco, el coreano y el búlgaro, el árabe y el ruso? ¿No se trata, en suma, del viejo lema: «algo ha de cambiar para que nada cambie»? Si con frecuencia los profesionales se han quejado de que se alabe la «belleza» y el «estilo» de un libro sin tener en cuenta que se está leyendo una traducción, en este pequeño corpus parece que esa tendencia se lleva al extremo: ya no sólo se valora el original por su traducción, sino que se valora la traducción sin el original, entrando en un bucle de opiniones imprecisas que poco pueden aportar a lectores o profesionales. Y que, de beneficiar a alguien, será siempre a ciertos críticos, con su pantalla de oscurantismo y su «capital simbólico», regresando a Bourdieu.

III

Aunque las tendencias de valoración proporcionan datos muy interesantes para los propósitos de esta indagación, resulta indudable que los criterios que fundamentan tales juicios –haya o no comparación entre originales y traducciones– pueden ser más interesantes y aportar más a los profesionales, en tanto permiten vislumbrar algo mejor las perspectivas críticas. Una forma productiva de analizar criterios es la comparación de opiniones sobre una misma obra traducida, aunque no siempre sea fácil encontrar casos relevantes: por una parte, el corpus no ofrece un alto número de libros comunes entre suplementos, lo que no se debe tan sólo a disparidad de criterios, sino también a que las distintas reseñas de un libro no siempre coinciden en el tiempo (a veces media más de un año entre la publicación en un suplemento y en otro); por otra, no siempre ocurre que ambas reseñas incluyan una valoración de la traducción. Aquí analizaré, con forzosa brevedad, algunos ejemplos que pueden ser ilustrativos.

| Obra | Paul Celan: Los poemas póstumos. Traducción de José Luis Reina Palazón. Editorial Trotta. |

| EPB | [L]a editorial Trotta […] confió la traducción [de las Obras completas de Paul Celan] a José Luis Reina Palazón, que no salió nada airoso de la exigente tarea. Esta fórmula ahora se repite. Y si bien se constata un avance por parte del traductor, éste presenta un trabajo irregular que tiende al vocablo rebuscado y a la imprecisión. El mencionado “signo de la ruda” del poema Le Périgord se convierte en el “signo del rombo” (en alemán son sinónimos [sic: homónimos]). Se prefiere “carrizal” a “juncal”, “el ojo errante” se transforma en “el ojo caminero”, la “canción de beber” en “canción báquica”, el “rotulador” a secas en “rotulador de mafieltro”. ¿Cómo casan estas soluciones con la dicción natural y absolutamente moderna del poeta?

(Dreymüller 2004) |

| EMC | Reina Palazón traduce con su rigor de siempre y propone una versión que, excepto varias inexactas soluciones, resulta bastante fiel.

(Siles 2004a) |

| Ejemplo 1. | |

Comparando los juicios de ambos críticos, casi parecería que están hablando de dos traducciones distintas: mientras que Dreymüller la considera «irregular e imprecisa», Jaime Siles la estima «rigurosa». Sucede, además, que en este caso se puede tener certeza «lingüística»: ambos críticos son también traductores del alemán y Siles incluso ha traducido una obra del autor reseñado. Por tanto, y dando por hecho que ambos han analizado en detalle la traducción para escribir su reseña (algo que no siempre sucede), se impone la idea de que su actitud al evaluar la traducción ha sido muy distinta: o se ha querido minimizar los errores (Siles), o se ha querido acentuarlos (Dreymüller).

| Obra | Catulo: Poesías completas. Edición de Fernández Corte. Traducción de Juan Antonio González Iglesias. Editorial Cátedra. |

| EPB | L]a traducción del total “corpus” catuliano, obra de un poeta que también es latinista, y que le ha hallado a Catulo su punto desenfadado y cultísimo, sabroso, letrado y sin rancio pudor, pues escribía desde una moral distinta. (…) Aunque Catulo ha sido muy traducido al español […] muchas de las traducciones antiguas –ad usum Delphini, por la moral cristiana– evitaban al Catulo homoerótico y satírico finamente malhablado, al Catulo coloquial, vivo y rico. Yo hice, en 1979, una antología empezando en España ese camino. González Iglesias lo lleva a término (al traducir todo), las nugae pero también los epílios calimaqueos, y lo mejora. Traduce a Catulo en español de hoy, sin olvidar los guiños cultos. Nos lo restituye, si es verdad que cada generación ha de hacer su propia traducción de los clásicos más notables. Libre y fiel al tiempo es un verso que el traductor vuelve dos: Minister vetuli puer Falerni queda así de propio: “Imberbe sumiller, que nos escancias falerno gran reserva…”. Y el famoso y durante años intraducido Pedicabo ego vos et irrumabo (un viejo cátedro puso “os daré a probar mi virilidad”, y no era el peor) y que yo mismo dije, hace treinta años: “Os joderé y me la chuparéis”, ahora recobra su perfección obscena o no: “Por culo os voy a dar y por la boca”.

(Villena 2006) |

| EMC | La completísima introducción y las notas del primero [Fernández Corte] y la precisa y abierta versión del segundo [González Iglesias], con el texto original al frente, hacen de esta edición un libro imprescindible para aproximarnos otra vez al poeta romano […] En la triple aproximación que el traductor puede hacer a un texto poético –la literal o filológica, a menudo seca, la poética (aquí la dulce versión del Catulo de Quasimodo) o la natural y espontánea, es decir, la que busca la vida en el texto– la de González Iglesias parece haberse decantado por una fusión ideal de estas dos últimas. La precisión de las versiones se ajusta cuando el verso lo requiere, –como en “Odio y amo”–, y oscila hacia la plena libertad del lenguaje callejero y actual en los poemas más desenfadados o agrios.

(Colinas 2006) |

| Ejemplo 2. | |

En esta ocasión, la gran disparidad entre valoraciones no atañe a la posible calidad de la traducción, sino a las diferencias «de carácter» entre ambos críticos, dado que, de entrada, ambos hacen hincapié en la gran novedad de la traducción reseñada y en sus numerosas cualidades (precisión, acierto en el lenguaje coloquial). A partir de ahí es donde se observan las marcadas diferencias entre uno y otro, con sus distintas perspectivas. La alabanza de Colinas al Catulo de Quasimodo no es tan sólo muestra de afinidad con este autor italiano, a quien ha traducido, sino que, en mi opinión, también revela un juicio sobre el poeta latino: una de las características principales de la antología de Catulo traducida por Quasimodo es el enmascaramiento del lenguaje sexual, bien disimulando las expresiones, bien omitiendo los poemas de tal género (el citado “Pedicabo ego vos…”, por ejemplo, no aparece en ella). Villena representa el caso inverso: se centra casi por completo en la «naturalidad» con que el traductor trata las alusiones homoeróticas del texto, omitidas en versiones antiguas. Sin embargo, es difícil que este rasgo sea el más «novedoso» de la traducción, puesto que esas omisiones no son habituales en las traducciones de Catulo posteriores al franquismo (como puede comprobarse, por ejemplo, en un dossier publicado precisamente en el número 34 de Vasos Comunicantes; Merlino 2006: 100–109). Parece, en suma, que el énfasis de Villena, autocita incluida, se corresponde más con los intereses de su propia trayectoria literaria y con la actitud «exhibicionista» de muchos críticos literarios, más preocupados por situarse ante el texto que por aportarle algo.

| Obra | Dylan Thomas: Poesía completa. Traducción de Margarita Ardanaz. Editorial Visor. |

| EPB | En cuanto a la traducción, hemos encontrado unas cuantas decisiones erróneas de diverso tipo, que tal vez sugieran precipitación y prisa. Thomas es un poeta difícil porque su irracionalismo confunde y sus riesgos léxicos y sintácticos ayudan poco. […] Tal vez con más tiempo y lima, y una paciente revisión, se hubieran subsanado los errores que afean los buenos momentos, que también los hay.

(Rupérez 2005) |

| EMC | Visor nos ofrece ahora la poesía completa de Dylan Thomas en versión muy plástica y fiel de Margarita Ardanaz.

(Colinas 2005) |

| Ejemplo 3. | |

De nuevo se observan grandes discrepancias de valoración: frente a una que hace hincapié en sus diversos errores, otra resalta sus valores positivos, aunque sin entrar en detalle. Si el lector potencial desea guiarse por ellas, habrá de tener en cuenta el perfil general de cada crítico o la semejanza entre sus propios criterios y los que haya observado en las distintas reseñas. En cualquier caso, no parece lo más conveniente centrar una valoración –como hace el crítico de EPB– en los errores de la traducción sin mencionar ni explicar algún ejemplo de veras representativo. Un error no siempre es un error, y más en traducción literaria, ya que muchas veces se trata de criterios divergentes, aunque igualmente válidos. En situaciones así, unas pocas líneas sirven para desacreditar una traducción ante los posibles destinatarios sin justificar las razones, haciendo uso del principio de autoridad.

| Obra | Detrás de todo esto se oculta una gran felicidad de Yehuda Amijai. Traducción de Raquel García Lozano. Editorial La Poesía, Señor Hidalgo. |

| EPB | Yehuda Amihai era una asignatura pendiente para el lector en lengua castellana. No así en catalán, lengua en la que un joven y excelente poeta y hebraísta, Manuel Forcano, siguiendo las huellas anteriores de otro hebraísta catalán, Eduard Feliu, lleva ya unos diez años acercándonos la obra de quien es sin duda uno de los grandes poetas del siglo XX (…).También, sería injusto no consignar la Antología poética 1948-1989 de este autor, titulada Un idioma, un paisaje (Hiperión, 1997), y Ahora y en otros días (Universidad de Granada, 1994). (…) García Lozano es una traductora efectiva, aunque me permito añorar que, en las innumerables referencias bíblicas, no haya pedido más de un préstamo a la antigua versión de Cipriano de Valera […]. En general, los traductores ingleses no escatiman su recurso a la versión del Rey Jaime, por poner otro ejemplo […].

(Pessarrodona 2006)

|

| EMC | Cátedra acaba de editar Gran tranquilidad: preguntas y respuestas, también en traducción de Raquel García Lozano, responsable de la antología que Hiperión editó hace años, Un idioma, un paisaje. (…) La versión es fiel, pero no todo lo rítmicamente ajustada que debiera. Eso, y las erratas que el texto tiene, hacen muy mejorable la traducción.

(Siles 2004b) |

| Ejemplo 4. | |

El cotejo de estas dos valoraciones apunta a ciertas tendencias interesantes y repetidas a mayor escala. Considero, en primer lugar, positiva (y necesaria) la mención a otras obras de la misma traductora que hacen ambos críticos: de esta forma, el lector comprende que, tras la traducción reseñada, hay una trayectoria y un trabajo continuado. En segundo lugar, se observa una diferencia de actitud que revela mucho sobre los métodos, tan diversos, de estos críticos: mientras Pessarrodona expresa sus opiniones sobre la calidad de esta traducción comparándola con las que conoce en otras lenguas, Siles introduce un concepto tan discutido y complejo como la «fidelidad» sin explicar si conoce otras traducciones de la obra o si ha procedido a un cotejo con el original hebreo, posibilidad bastante dudosa. Se podrá estar más o menos de acuerdo con la valoración de Pessarrodona –personalmente, prefiero la versión de Casiodoro de Reina a la revisada por Valera y no creo que «efectiva» sea una forma adecuada de calificar una traducción–, pero, al menos, el lector y el profesional pueden saber desde dónde se hace la crítica, y con qué fundamento. En el caso de Siles, en cambio, el escamoteo de información sólo puede provocar (más) desconfianza hacia sus métodos.

IV

¿Qué se puede concluir de este corpus, a pesar de su brevedad? En primer lugar, que el género elegido, las traducciones de poesía, revela grandes contradicciones: por un lado, el número de reseñas que contienen alguna valoración de calidad es bastante alto, dato que contrasta con las tendencias planteadas; sin embargo, al tratarse de un género minoritario, los resultados han de considerarse «peculiares» en tanto que no se replique la investigación en un ámbito mayor. Por otra parte, esa tendencia general a valorar la calidad de las traducciones en los críticos no suele reflejarse, como muestran los ejemplos planteados, en análisis detallados, claros y productivos. Además, la excesiva diversidad de lenguas de trabajo en algunos críticos hace intuir revisiones exentas de comparación; sin embargo, al no existir información sobre la cuestión, el lector ha de «intuir» desde qué postura se reseña la obra en cuestión.

La situación es, por tanto, confusa en lo que respecta a las reivindicaciones de los profesionales de la traducción literaria. En principio, la investigación muestra una tendencia generalizada a valorar la calidad de la traducción, aspecto que es positivo; sin embargo, lo dudoso de métodos y criterios hace pensar que estas valoraciones no siempre se están planteando con el rigor necesario. Aunque algunos de los datos obtenidos evidencien progresos generales (¡traductores del mundo, cruzad los dedos!), la sensación de conjunto es que la actitud de muchos críticos ante la labor del traductor sigue sin alcanzar los requisitos mínimos planteados por el gremio de profesionales.

Pese a este panorama poco positivo, no sería justo ocultar que, en este corpus, también aparecen críticos que, a mi entender, analizan las traducciones con interés y detalle, como González Iglesias, Edgardo Dobry o la propia Marta Pessarrodona. Críticos como éstos, o como algunos otros que cabría mencionar si tratase más campos y publicaciones (Ignacio Echevarría, Masoliver Ródenas, Isidoro Reguera, Andrés Ibáñez), son los que más necesitamos y, por desgracia, menos abundan. Porque, aunque en ocasiones lo creamos (y mucha gente se empeñe en confirmarlo con su acrimonia), la crítica literaria no es, por fuerza, superflua, más bien al contrario: una crítica formada, fiable y sin interesados embelecos, que deslinde lo mediocre de lo valioso, siempre podrá servir como acicate para unas traducciones literarias de calidad. Estamos condenados a entendernos, como se suele decir cuando no se sabe qué más decir…

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Azancot, Nuria (2003): “Traductores. El estado de la cuestión”. El Cultural, 30 de octubre de 2003.

Colinas, Antonio (2005): “Poesía completa de Dylan Thomas”. El Cultural, 14 de abril de 2005.

– (2006): “Poesías completas de Catulo”. El Cultural, 8 de junio de 2006.

Dreymüller, Cecilia (2004): “Los poemas póstumos de Paul Celan”. Babelia, 25 de septiembre de 2004.

Echevarría, Ignacio (2001): “Crítica y conversación”. Letras Libres 3: 44-46.

Fernández, Fruela (2007): Suplementos culturales, crítica literaria y literatura traducida en España, una propuesta de investigación. Proyecto de investigación tutelada sin publicar. Universidad de Granada.

Fernández Sánchez, Manuela (2005): “Punto de vista interno y externo sobre la traducción: ¿Podemos decir algo nuevo desde la traductología contemporánea?”. Meta 50/4. Edición en CD–Rom sin paginación.

Gracia, Jordi (2007): “De la crítica literaria en España”. El mirador de los vientos 1: 14–17. Traducción de Pepa Novell.

Gullón, Germán (2007): “Los venenos de la crítica”. El Cultural, 26 de abril de 2007.

Lefevere, André (1992): Translation, Rewriting & the Manipulation of Literary Fame. Londres y Nueva York: Routledge. [Edición española: Traducción, reescritura y manipulación del canon literario. Traducción de Román Álvarez y África Vidal. Salamanca, Editorial Colegio de España, 1997].

Masoliver Ródenas, Juan Antonio (2002): “Criticar al crítico”. Letras Libres 5: 46-48.

Merlino, Mario (2006): “Eufemismos y otros desperdicios”. Vasos Comunicantes 34: 100–109

Pessarrodona, Marta (2006): “Detrás de todo esto se oculta una gran felicidad de Yehuda Amijai”. Babelia, 7 de enero de 2006.

Redacción de El Cultural (2001): “El cazador cazado”. El Cultural, 10 de enero de 2001.

– (2002): “A vueltas con la crítica”. El Cultural, 5 de diciembre de 2002.

Rodríguez Marcos, Javier (2006): “Homero no escribía en español”. Babelia, 28 de octubre de 2006.

Rupérez, Ángel (2005): “Poesía completa de Dylan Thomas”. Babelia, 30 de abril de 2005.

Siles, Jaime (2004a): “Los poemas póstumos de Paul Celan”. El Cultural, 26 de febrero de 2004.

– (2004b): “Detrás de todo esto se oculta una gran felicidad de Yehuda Amijai”. El Cultural, 29 de julio de 2004.

Venuti, Lawrence (1994): The translator’s invisibility. A history of translation. Londres y Nueva York: Routledge.

Villena, Luis Antonio de (2006): “Poesías completas de Catulo”. Babelia, 6 de mayo de 2006.

ANEXO: TABLAS Y GRÁFICOS

Tabla 1: Datos trienales de los suplementos

| Babelia (EPB) | ||||

| 2004 | 2005 | 2006 | Total | |

| Reseñas | 1.042 | 943 | 885 | 2.870 |

| Poesía | 95 | 87 | 100 | 282 |

| Trads. poesía | 33 | 27 | 30 | 90 |

| El Cultural (EMC) | ||||

| 2004 | 2005 | 2006 | Total | |

| Reseñas | 776 | 741 | 707 | 2.224 |

| Poesía | 84 | 65 | 77 | 224 |

| Trads. poesía | 20 | 19 | 21 | 60 |

Gráfico 1: Valoraciones de la traducción

Tabla 2: Lenguas de partida de las traducciones reseñadas:

| BABELIA (EPB) | ||

| Lengua | Reseñas (nº) | Reseñas (%) |

| Inglés | 34 | 37,78 |

| Alemán | 10 | 11,11 |

| Portugués | 8 | 8,89 |

| Italiano | 8 | 8,89 |

| Francés | 6 | 6,67 |

| Catalán | 5 | 5,56 |

| Vasco | 3 | 3,33 |

| Polaco | 3 | 3,33 |

| Ruso | 3 | 3,33 |

| Chino | 2 | 2,22 |

| Latín | 2 | 2,22 |

| Árabe | 1 | 1,11 |

| Acadio | 1 | 1,11 |

| Griego clásico | 1 | 1,11 |

| Griego moderno | 1 | 1,11 |

| Hebreo | 1 | 1,11 |

| Sueco | 1 | 1,11 |

| Total | 90 | 100% |

| EL CULTURAL (EMC) | ||

| Lengua | Reseñas (nº) | Reseñas (%) |

| Inglés | 13 | 21,67 |

| Alemán | 8 | 13,33 |

| Portugués | 5 | 8,33 |

| Francés | 4 | 6,67 |

| Polaco | 4 | 6,67 |

| Árabe | 3 | 5 |

| Gallego | 3 | 5 |

| Italiano | 3 | 5 |

| Ruso | 3 | 5 |

| Sueco | 2 | 3,33 |

| Catalán | 2 | 3,33 |

| Búlgaro | 1 | 1,67 |

| Coreano | 1 | 1,67 |

| Chino | 1 | 1,67 |

| Danés | 1 | 1,67 |

| Griego clásico | 1 | 1,67 |

| Hebreo | 1 | 1,67 |

| Latín | 1 | 1,67 |

| Noruego | 1 | 1,67 |

| Rumano | 1 | 1,67 |

| Vasco | 1 | 1,67 |

| Total | 60 | 100% |

Gráfico 2: Valoraciones por idioma de partida (EPB)

Gráfico 3: Valoraciones por idioma de partida (EMC)

Gráfico 4: Valoraciones de los principales reseñistas (EPB)

Gráfico 5: Valoraciones de los principales reseñistas (EMC)

Gráfico 6: Lengua original de los libros reseñados por los principales críticos (EPB)

Gráfico 7: Lengua original de los libros reseñados por los principales críticos (EMC)

Tabla 3: Lenguas de partida de las traducciones reseñadas por los principales críticos (EPB)

Tabla 4: Lenguas de partida de las traducciones reseñadas por los principales críticos (EMC)

Fruela Fernández (Llangréu, Asturias, 1982) es licenciado en Traducción e Interpretación (Universidad de Salamanca) y traductor de literatura. En el momento en que publicó este artículo en VASOS COMUNICANTES era becario de investigación en la Universidad de Granada y preparaba su tesis doctoral, de la que procede parte de este artículo.