Viernes, 9 de octubre de 2020.

«Il mestiere di vivere è l’arte di saper credere alle bugie»

[El oficio de vivir es el arte de saber creer en las mentiras]

Cesare Pavese

Sí, como bien sabía Cesare Pavese, el oficio de vivir es prosaicamente cruel y puede llevarnos de esa manera al «vicio absurdo» que acabó con los días del escritor italiano (nos lo recuerda Davide Lajolo utilizando ese verso del poema de su amigo como título de la biografía que se ha reeditado recientemente). No menos cruel que el vivir como oficio puede ser también el traducir como oficio. Y, lo peor de todo, traducir como oficio para vivir. El traductor debe tener y ostentar vocación, paciencia, tino, capacidad de adaptación y de tanto en tanto saber algún idioma. Pero, lo más temible que indefectiblemente se le exige es la omnisciencia. Dei gratia, como algunos dictadores.

Sí, como bien sabía Cesare Pavese, el oficio de vivir es prosaicamente cruel y puede llevarnos de esa manera al «vicio absurdo» que acabó con los días del escritor italiano (nos lo recuerda Davide Lajolo utilizando ese verso del poema de su amigo como título de la biografía que se ha reeditado recientemente). No menos cruel que el vivir como oficio puede ser también el traducir como oficio. Y, lo peor de todo, traducir como oficio para vivir. El traductor debe tener y ostentar vocación, paciencia, tino, capacidad de adaptación y de tanto en tanto saber algún idioma. Pero, lo más temible que indefectiblemente se le exige es la omnisciencia. Dei gratia, como algunos dictadores.

Llegó un santo un día, bello y engañoso como Satanás, y lo llamaron San Google. Y allí perdimos el norte, el sur y cualquier otro punto de referencia, convencidos de que el nuevo memorismo nos iba a librar de muchas tribulaciones. Pero pronto pudimos ver que esta nueva Sabiduría nos llenaba la cabeza de nombres (y, cómo no, de falsos amigos) sin ayudarnos a entender la voz, el timbre primero del autor y luego de sus personajes cuando de novela se trataba. Distraidillos íbamos olvidando el sabor de las palabras, el regusto de una frase voluntariamente mal expresada, la brusca dulzura de una interjección en una frase de piedra: vaya, lo que en buena parte determina el estilo. Fue así como se inventaron en Italia «il traduttese», un subidioma que todo lo iguala y equipara el habla de un gánster de Chicago al de un inmigrante o xarnego del actual Barrio Chino de Barcelona, ese al que, después de llamarse Distrito Quinto, ahora le dicen Raval.

Pero es de Juan Marsé del que aquí y ahora queremos hablar. Y es precisamente Juan Marsé quien, con maestría, nos supo indicar que «la patria de un escritor no es la lengua sino el lenguaje». Beccati questa, se dice en Italia, que es donde yo vivo y donde he traducido tantas novelas de Juan, la última de ellas Caligrafía de los sueños, de próxima publicación.

Pero es de Juan Marsé del que aquí y ahora queremos hablar. Y es precisamente Juan Marsé quien, con maestría, nos supo indicar que «la patria de un escritor no es la lengua sino el lenguaje». Beccati questa, se dice en Italia, que es donde yo vivo y donde he traducido tantas novelas de Juan, la última de ellas Caligrafía de los sueños, de próxima publicación.

Y es precisamente Juan Marsé quien, con maestría, nos supo indicar que «la patria de un escritor no es la lengua sino el lenguaje»

Y es también en Italia donde he tenido que luchar, consiguiéndolo muchas veces, para imponer un lenguaje que de alguna manera recogiera, acogiéndola, la intención de este autor y de otros muchos que desde luego en cuanto a dificultad no le iban a la zaga.

He tenido la suerte y la voluntad de que casi todas las obras que he traducido, y no han sido pocas, fueran de autores amigos, incluso muy amigos, con los que he podido consultar largamente las varias dificultades y la intención de según qué términos, con frecuencia ya obsoletos o medio inventados. En el caso de la obra de JM me ha ayudado mucho el hecho de haberlo conocido personalmente al principio de los principios (lo recuerdo con Juan García Hortelano en el apartotel de este último, donde se encontraban para escribir guiones cinematográficos de dudoso éxito). Era, creo, en 1962. Pero ya Manuel Vázquez Montalbán me había hablado en 1960 de un cierto jovenzuelo que él había entrevistado para una reseña de Encerrados con un solo juguete. Una entrevista, por cierto, vuelta a publicar por el catalán Diari Ara, en castellano, el 20 de agosto pasado. Dos días y un mes tras la muerte de nuestro Juan, el 18 de julio. Estos dieciocho de julio… tan distintos de «l’air du quatorze juillet» cantado por la voz, por una vez menos desgarrada y casi feliz, de Édith Piaf.

Pero volvamos al tan lejano 1960. Si bien yo era jovencísima, trabajaba ya entonces como scout para la editorial Rizzoli, con éxito nulo a pesar de todos mis pesares: como escribió años más tarde MVM, sostuve «una durísima lucha para convencer a los italianos de que la literatura española no terminó el día en que el franquismo fusiló a García Lorca». Pero no me quité a Juan Marsé escritor de la cabeza. Mil peripecias, traduje ocho libros de Borges al italiano para Mondadori, viajé por dos tercios de Italia con el gran argentino y María Kodama, y por fin, mientras también me estaba dedicando ya de nuevo a la literatura por expresa obstinación de MVM (de ahora en adelante, Manolo), pude proponer a una joven editorial milanesa la compra de los derechos y traducción de Ronda del Guinardó. Tuvo pues inicio de nuevo mi contacto profesional con Marsé. El primer problema: el título no le gustaba nada al editor. Estaba yo con mi compañero en Barcelona por otras cuestiones editoriales, Marsé en Calafell. Juan nos dijo que subiéramos a verle. Y a comer con Joaquina, bajo la sombra de los árboles y la amenazante invitación a bañarnos en la piscina. Cosa que, desde luego, rechazamos. Joaquina estuvo encantadora, atenta, como siempre indispensable. Navegaban también por la casa como exhalaciones Berta, amigos de vario pelaje, un perro y otros animales de los que recuerdo apenas los veloces traqueteos por la casa.

Hablamos largo y tendido de los viejos tiempos, de los no pocos amigos perdidos mientras tanto, y, cómo no, de la obra de Juan. En el estudio, en el piso de arriba de la luminosa torre, estaba su despacho. Juan me enseñó las páginas en las que estaba trabajando, repletas de elaboradísimas correcciones a mano, y tuvo la generosidad de regalarme tres. Lo quise como siempre, si no más que nunca.

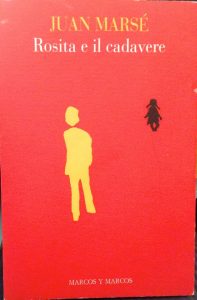

Llegado el momento de hablar del título en Italia para la Ronda, me explicó con su habitual sinceridad que a él tampoco le gustaba al principio, vaya, que no le gustaba. Se preguntaba qué iban a saber de esa calle barcelonesa, pongamos en Sevilla o en cualquier lugar de Galicia. Pongamos. Las ideas de siempre de Jaime Gil y de Carlos. Carlos Barral, naturalmente. Lo aprisionaban. Y me confesó: «Yo lo había llamado Rosita y el cadáver». Magnífico. Supongo que a nuestros grandes intelectuales no les gustaba un título tan de quiosco, tan de novelita de misterio y bajos instintos. Con lo que a Marsé le gustaba la literatura más popular… Gramsci de seguro lo habría entendido muy bien. Pero en España Paco Camarasa aún no había podido demostrar la vigencia de ciertos géneros, Pepe Carvalho luchaba como una fiera para ganarse el espacio por él tan merecido, y Rosita tuvo que ocultarse con su cadáver entre las magníficas páginas del libro.

De nuevo en Italia, Rosita e il cadavere me fue aceptado con entusiasmo por el editor, y luego por la crítica y por los lectores. Del texto se hizo una película en 2001, con el apreciable Claudio Amendola en el papel del policía. La ambientaron en los barrios pobres de Nápoles y la llamaron Domenica con resultados dignos, pero tan lejanos de la historia de Rosita que no vale la pena hablar de ellos aquí y ahora. Prefiero recordar con qué naturalidad me explicaba lo que era un trinxa, que los cabileños no eran africanos sino los más humildes entre los muy humildes del Carmelo, los que vivían en barracas. Y me aclaró muy generosamente tantas cosas, además con entusiasmo. Y es que, aparte de la antigua amistad, yo de jovencita había ido a sus mismos cines, corrido con los chiquillos de sus mismas calles, conocido tantas circunstancias que él me explicaba mientras yo revivía mis propias experiencias. El cine Selecto, habitualmente desratizado por su padre adoptivo, el Pep. Las colecciones de programas de mano, juguetes y devoción de Juan y de Terenci, que tanto llenaron mi infancia: Rebeca, Fu Manchú, Freddie Bartholomew, de quien estuve un poco enamorada. Y qué tardes aquellas de domingo. No-Do, documental sobre los embalses del Paco el Rana, bastantes curas con actividades ejemplarizantes, dos pelis, dos, seguidas, y luego: lo mejor del mundo. Los varietes. No se llamaban variedades, Ni varietés. Eran varietes y basta. A menudo tan malos que solo en la Bodega Bohemia de la calle Lancaster pude rememorar después el desastre humano que los poblaba. Y el cine Bosque, todavía con sus palcos laterales de madera donde, supongo, trabajaban las pajilleras y las fantasías de Marsé. En ese cine vi la peli de Dumbo, lloré como una loca, era entonces una cría. Y el cine Roxy, en la plaza de Lesseps, creo que allí vi precisamente Suez, con Loretta Young que hacía de Eugenia de Montijo, y Tyrone Power como Fernando de Lesseps… El cine Roxy, tan cerca de la iglesia de los Josepets, una constante de Marsé. Y cuántas pelis más. Pero todo esto es para explicar lo muy cerca que me he sentido siempre de las aventis, de los tebeos, y de una manera de hablar que, siendo yo medio catalana y criada en Cataluña, sentí siempre muy cercana. No me preocuparon nunca ni barbaridades ni barbarismos. El lenguaje de Marsé era radicalmente no solo el de mi gente, sino también el mío. Todo ello me fue siempre de gran ayuda en mis sucesivas traducciones al italiano de los libros de Marsé. Y, para completar el cupo, durante esos años, no pocos, traduje también sesenta (o sesenta y uno) libros de Manolo. Otro que tal con el lenguaje.

De nuevo en Italia, Rosita e il cadavere me fue aceptado con entusiasmo por el editor, y luego por la crítica y por los lectores. Del texto se hizo una película en 2001, con el apreciable Claudio Amendola en el papel del policía. La ambientaron en los barrios pobres de Nápoles y la llamaron Domenica con resultados dignos, pero tan lejanos de la historia de Rosita que no vale la pena hablar de ellos aquí y ahora. Prefiero recordar con qué naturalidad me explicaba lo que era un trinxa, que los cabileños no eran africanos sino los más humildes entre los muy humildes del Carmelo, los que vivían en barracas. Y me aclaró muy generosamente tantas cosas, además con entusiasmo. Y es que, aparte de la antigua amistad, yo de jovencita había ido a sus mismos cines, corrido con los chiquillos de sus mismas calles, conocido tantas circunstancias que él me explicaba mientras yo revivía mis propias experiencias. El cine Selecto, habitualmente desratizado por su padre adoptivo, el Pep. Las colecciones de programas de mano, juguetes y devoción de Juan y de Terenci, que tanto llenaron mi infancia: Rebeca, Fu Manchú, Freddie Bartholomew, de quien estuve un poco enamorada. Y qué tardes aquellas de domingo. No-Do, documental sobre los embalses del Paco el Rana, bastantes curas con actividades ejemplarizantes, dos pelis, dos, seguidas, y luego: lo mejor del mundo. Los varietes. No se llamaban variedades, Ni varietés. Eran varietes y basta. A menudo tan malos que solo en la Bodega Bohemia de la calle Lancaster pude rememorar después el desastre humano que los poblaba. Y el cine Bosque, todavía con sus palcos laterales de madera donde, supongo, trabajaban las pajilleras y las fantasías de Marsé. En ese cine vi la peli de Dumbo, lloré como una loca, era entonces una cría. Y el cine Roxy, en la plaza de Lesseps, creo que allí vi precisamente Suez, con Loretta Young que hacía de Eugenia de Montijo, y Tyrone Power como Fernando de Lesseps… El cine Roxy, tan cerca de la iglesia de los Josepets, una constante de Marsé. Y cuántas pelis más. Pero todo esto es para explicar lo muy cerca que me he sentido siempre de las aventis, de los tebeos, y de una manera de hablar que, siendo yo medio catalana y criada en Cataluña, sentí siempre muy cercana. No me preocuparon nunca ni barbaridades ni barbarismos. El lenguaje de Marsé era radicalmente no solo el de mi gente, sino también el mío. Todo ello me fue siempre de gran ayuda en mis sucesivas traducciones al italiano de los libros de Marsé. Y, para completar el cupo, durante esos años, no pocos, traduje también sesenta (o sesenta y uno) libros de Manolo. Otro que tal con el lenguaje.

He explicado, pues, los secretos recovecos de mi manera de traducir y de aceptar algunas exquisitas extravagancias de la escritura de Juan. Más difícil resultaba convencer a los editores y a los no siempre bien formados correctores de que no había que cambiar la puntuación escogida por el autor, que me importaba un bledo la ley o costumbre de la editorial misma, que si Marsé en un mismo párrafo cambiaba el tiempo verbal, pues él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y los problemas con las frases en catalán: casi sistemáticos. Al principio les iban bien las notas a pie de página, luego pues que no, que los lectores se distraían y rechazaban la función didáctica de las mismas, luego que si notas al final del libro, o tal vez avisar de que el personaje se pone a hablar en catalán, y ya no recuerdo las otras muchas soluciones recomendadas o impuestas. Para tirarse de los pelos cuando, a toda prisa porque estrenaban la película en los cines, tuve que desentrañar los vericuetos de El amante bilingüe. La peli no gustó tampoco en Italia, les interesaba tan solo Ornella Muti algo desvestida, y la novela tuvo vida breve y poco comprendida. Cherchez la femme.

Pero a medida que iban saliendo otros libros de Marsé, la fama de nuestro Juan, la buena fama, se fue consolidando. Por fin se dieron cuenta de qué escritor era, es, este hombre que quiso ser persona y no personaje. Él, que tanto odió siempre la impostura. Lo pagó caro, al menos en Italia, en lo que respecta al inmediato éxito de ventas: congresos, ferias, charlas públicas. Nada de todo esto consiguió interesarle, y bien que hizo.

Pudo, pues, dar inicio a su novela El embrujo de Shangai con esta frase tan significativa: «Los sueños juveniles se corrompen en la boca de los adultos». Y siguió inventando un solo rosario de mentiras: las mentiras literarias. Como también muy de frecuente Umberto Eco nos ha reiterado: «La lectura literaria exige la suspensión de la incredulidad». Y, por lo tanto, si un autor te cuenta que en el cielo está volando un pollino, para gozar de la historia tú muy golosamente te lo vas a creer. De esta manera puede Marsé juntar chabolas y señoritos de mierda, hermosas nenas de familia bien y maquis de vario pelaje, sórdidos curas y madres devotísimas a maridos e hijos. Y esto sin contar la ristra de putas, de vencidos y de triunfadores que conviven en la oscuridad de los barrios altos o bajos de una ciudad inventada.

Fue solo gracias a Marsé y a sus conversaciones explicativas, como pude, por ejemplo, desentrañar el nombre italiano de Zampabollos. De repente, recordó que se trataba de un amigo de Popeye, en Italia Braccio di Ferro. Este Zampabollos, descubrí, se llamaba Wimpy en el comic original y lo que se zampaba era una enorme cantidad de hamburguesas, desconocidas en España en los tiempos del lance del marinero de las espinacas. Sigo buscando y… Poldo. Era este el nombre en Italia. Marsé y San Google me cumplieron el milagro. En los Estados Unidos hay o hubo incluso una cadena de fast food llamada Wimpy en honor del éxito de Zampabollos. Y era un placer telefonear a Juan, que siempre acogió mis dudas con interés, haciéndome sentir colaboradora real de la empresa. Las anécdotas podrían ser tantas y tan amenas que me he resignado a exponer apenas una situación profesional que se transformaba una y otra vez en una gozada de sentimientos y pequeños triunfos.

Hablé con Juan por última, tristísima vez el 23 de junio, la tarde antes de la fiesta de su santo, bien supongo que laico. Estaba muy triste, la diálisis y los desengaños políticos vividos en su propia tierra, una tierra que él tan bien había querido y sabido contar, me lo estaban agotando. Temí llamarle de nuevo. Y ese fue nuestro adiós.

Hado Lyria, de madre catalana y padre sefardí, nació en Barcelona después de una guerra. Desde 1958 vive en Italia, donde ha traducido a Borges, Monterroso, un considerable número de novelas de Marsé (dos de ellas en colaboración con Claudio M. Valentinetti), y sesenta (sí, sesenta) de Manuel Vázquez Montalbán. Obtuvo el premio Grinzane Cavour por la traducción en 2004. En la década de los ochenta fundó y dirigió la colección «Noche oscura» para la editorial Frassinelli, que introdujo en Italia a autores como Chirbes, Rosa Montero, Gustavo Martín Garzo o Cristina Fernández Cubas. En 1999 publicó en Visor su libro de poemas Delenda.