Viernes, 13 de febrero de 2026.

Dedicatoria de Maryam Madjidi

Este verano, en mi último viaje a Barcelona —que aproveché para trabajar una semana en mi antiguo y añorado despacho, codo a codo con varios colegas—, me di cuenta de que los traductores literarios estamos tocando fondo. Ya llevaba tiempo intuyéndolo, pero no era consciente de la gravedad del desencanto, que roza el derrotismo. «Me he desenamorado de la traducción», me confesó una amiga brillante. «Yo estoy tan desilusionado que casi prefiero no hablar del tema; si no, me hundo», dijo otro con una larga carrera, así que corrimos un tupido velo con el propósito de no amargarnos el aperitivo y la comida. Para mi sorpresa, prácticamente esquivamos el asunto que hasta entonces siempre había sido inagotable: nuestro trabajo de traductores de libros, con sus grandezas y sus miserias.

Como justo entonces andaba releyendo El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida, un librito maravilloso de Philippe Delerm que es un canto a las pequeñas alegrías cotidianas, se me ocurrió escribir una lista de cosas que me encantan de la profesión, que me alegran o me salvan el día, que le dan sentido.

Huelga decir que no me extraña en absoluto que reine el desaliento. Basta con leer el «Manifiesto por la supervivencia de la traducción editorial en España» para conocer las razones económicas de ese desengaño, que se resumen en un concepto: precarización galopante. Para colmo, la irrupción de la IAG no es precisamente esperanzadora.

En todo caso, mi lista de pequeñas alegrías solo pretende contribuir a reconciliarnos un poco con la traducción literaria, idealmente a volver a enamorarnos de la profesión o, al menos, a no darnos por vencidos, a recordar que, pese a todo, ejercemos una profesión necesaria y hermosa.

Me disculpo de antemano por compartir tantos detalles de mi experiencia, pero lo entiendo como un ejercicio en toda regla de «autoetnografía de la traducción», en las sabias palabras de Salvador Peña, un concepto que aprendí en su conferencia inaugural del II Encuentro Profesional de la Traducción Editorial en Málaga en 2018, y que yo llamo «autoficción traductoril».

- Leer en profundidad, zambullirse en el lenguaje, embriagarse de literatura. La traducción entendida como un ejercicio de lectura en sumo detalle y de reescritura.

- Consultar diccionarios. Maravillarse con las definiciones y las etimologías de María Moliner. Perderse en el CORDE. Y, de uvas a peras, aprender alguna palabra rara e incorporarla a tu léxico familiar.

- Documentarse leyendo otros libros. Profundizar en una época o una corriente literaria a través de la lectura de los contemporáneos del autor que andas traduciendo.

- Hacer una pausa para buscar una cita en un libro de tu biblioteca y acabar hojeando otro que llevabas tiempo sin abrir. (Mi última relectura feliz: buscando un pasaje de Las afinidades electivas, de Goethe, encontré el poemario Eros es más, de Juan Antonio González-Iglesias, y redescubrí un poema que no recordaba, titulado precisamente «El arte de traducir».)

Debemos celebrar las traducciones afortunadas.

Como el Précis de décomposition

de Cioran, convertido

en Breviario de podredumbre.

En momentos de máxima inseguridad cultural

el arte de traducir

se erige

en última forma de conocimiento.

Ahora que la torre de la historia

sufre asedios que pueden ser los definitivos,

hemos de recurrir a los especialistas

y a quienes los traducen

sin prisa y con audacia

intuyendo el sentido final de los escritos.

Para comprender todo

lo que ocurre estos años,

basta con este libro

de Arnaldo Momigliano

que trata de otra época:

The Alien Wisdom, que alguien bellamente

ha traducido La sabiduría

de los bárbaros.

- Aprender cosas nuevas. (Por poner un ejemplo, el año pasado, a raíz de distintos encargos, me convertí en toda una «experta» en cuestiones tan dispares como las flores, los árboles y los pájaros, la Resistencia francesa, los campos de concentración nazis y la Liberación, el sistema jurídico francés o el servicio doméstico de las grandes fortunas.)

- Traducir un párrafo de corrido, sin necesidad de acudir al diccionario, y, al repasarlo, pensar —de manera objetiva, sin vanidad— que te ha quedado redondo. Y lo contrario: tropezarte con un pasaje muy enrevesado, buscar varias palabras en distintos diccionarios, darle vueltas al sentido general y, por fin, ir traduciendo laboriosamente, como si hicieras un puzle, pieza por pieza, palabra por palabra. Darse cuenta de que un autor te sienta como un guante, que su prosa encaja a la perfección con la tuya, sin olvidar que una de las grandes virtudes de un traductor literario es la versatilidad, es decir, la habilidad para amoldarse a estilos muy dispares.

- A ratos, sentir que traduces como si nadaras, de manera metódica y regular, encadenando gestos, o como si bailaras, dejándote llevar por la música de la prosa, aunque sin perder jamás el rigor.

- Que un amigo que no entiende nada de traducción te diga espontáneamente que un libro que ha pasado por tus manos no parece una traducción. O que te felicite un colega veterano.

- Que te encarguen un libro que te interesa muchísimo y del que no sabías nada hasta entonces. Y lo contrario: que te encarguen un libro que siempre habías deseado traducir. Y el summum: que un editor acepte una propuesta de traducción. (En mi caso, el último ejemplo de la primera categoría es La medida de nuestros días, de Charlotte Delbo, una dramaturga brillante que sobrevivió a Auschwitz, y del segundo, El Principito, un sueño hecho realidad. De la tercera categoría solo tengo espinas clavadas: haber propuesto traducir la obra de Annie Ernaux a varios editores años antes de que empezara a publicarla Cabaret Voltaire, haber recomendado la primera novela de Kamel Daoud, que era una reescritura de El extranjero, o un libro fabuloso de Marie Darrieussecq sobre Paula Modersohn-Becker que publicó al cabo de poco Errata Naturae.)

- Leer un diario de traducción deslumbrante que verbalice experiencias cotidianas y, a la vez, contenga ideas que ni se te habían pasado por la cabeza. (Mi última lectura de ese género que me apasiona fue Se vive y se traduce, de Laura Wittner, que me recomendó con fervor Alexandra Rybalko Tokarenko, citando de memoria una frase que la sostuvo durante la invasión rusa de su Ucrania natal: «Se puede seguir traduciendo mientras se llora». Yo subrayé medio libro, pero recuerdo especialmente una que me hizo sentir menos torpe: «Cuando estoy terminando de traducir una novela y releo las primeras páginas que traduje les encuentro ese estilo naif y tentativo de las conversaciones que tenemos con alguien a quien estamos conociendo y que más adelante será un gran amor, una persona con quien habremos construido un lenguaje íntimo y común».)

- Traducir con música clásica de fondo. (En mi despacho suenan a menudo las Variaciones Goldberg de Bach tocadas por Rosalyn Tureck y a veces por Glenn Gould, la Música acuática de Händel interpretada por la orquesta de la Akademie für Alte Musik de Berlín, las piezas para viola da gamba de Marin Marais tocadas por Jordi Savall, Para Elisa de Beethoven en la versión de Lang Lang, el Bolero de Ravel dirigido por Gustavo Dudamel, el Requiem de Fauré bajo la batuta de Philippe Herreweghe, las Gnossiennes de Satie tocadas por Patrick Cohen, el Oratorio de Navidad de Bach en diciembre y la Pasión según san Mateo antes de Semana Santa, dirigidos por René Jacobs, y un largo etcétera. En cualquier caso, para traducir, siempre música clásica; de lo contrario, con tantas voces pierdo el hilo.)

- La libertad de no tener jefes, ni horarios, ni la obligación de ir a una oficina. Poder trabajar desde cualquier parte. Encerrarse a trabajar en casa, en el escritorio de siempre, y de vez en cuando ir a traducir a cafés, a bibliotecas… o seguir traduciendo de viaje.

- Trabajar sola, pero al mismo tiempo sintiéndote rodeada de colegas que te iluminan, te arropan, te alivian y te abren camino, aunque se encuentren lejos. Trabar amistad con compañeros de profesión, entablar conversaciones de calado sobre traducción y literatura, pero también compartir dimes y diretes sobre varias cuestiones: tarifas, contratos, regalías, correcciones… Asistir a saraos de la asociación. Participar en la lista de correo. Ejercer de mentora de una traductora novel a través del «Programa de mentorías».

- Teclear algo hermoso o interesante. No me extraña que el escritor Alan Pauls —también traductor, artífice de varios personajes traductores— reconozca que «a veces traduzco para calentar las manos antes de escribir».

- Formar un buen tándem con un corrector que no corrija por corregir, por aparentar que ha trabajado, sino porque el texto lo requiere. Repasar una corrección de una traducción que te había parecido endiablada y que te corrijan pocas cosas, todas pertinentes.

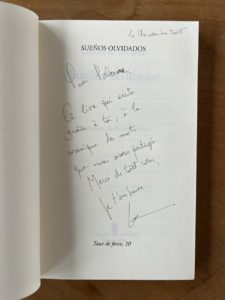

- Escribir un correo electrónico con una pequeña lista de dudas a un autor del que acabas de traducir un libro, mientras te embarcas en el proceso de revisión, y que ese primer correo formal se convierta en una larga correspondencia que se va ramificando. Indagar en el sentido de un pasaje. Preguntarle por el sentido exacto de una palabra. Descubrir una referencia que se te había escapado. Darte cuenta de que el escritor es perfectamente consciente de tu papel, de que no te considera un mero escriba o copista de su obra en otra lengua, sino un intérprete en toda regla, como un instrumentista que toca su propia versión de una partitura compleja, algo que requiere conocimiento y experiencia, pero también sensibilidad e inventiva a raudales. (Una de mis dedicatorias más bonitas en este sentido: «Pour ma chère traductrice, Palmira. Un grand merci pour ta traduction qui permet à mon livre de naître en espagnol. Je te dois cette naissance espagnole enveloppée de ta grande sensibilité. Amitiés, Maryam Madjidi. 09-11-2018»).

- Compartir mesa y mantel con un escritor a quien has traducido y sentir que es como si lo conocieras desde siempre, aunque acaben de presentártelo. Entablar una larga conversación, primero en torno al libro recién publicado y las vicisitudes del lanzamiento, y, poco a poco, sobre cuestiones intelectuales, estéticas, políticas… y a menudo vitales. El summum: que el escritor haga alguna confidencia inesperada, que queda entre los comensales, que suelen ser el autor, el editor y el traductor. (Recordaré siempre la comida con Marie NDiaye y sus editores en castellano y catalán, Lucas Villavecchia y Jordi Martín Lloret, en plena promoción de Mía es la venganza. La había conocido la tarde anterior, en el Instituto Francés, y ya charlamos bastante antes de la presentación y en la cena posterior, pero al día siguiente, en petit-comité, Marie nos confesó algo digno de sus novelas que nos dejó literalmente boquiabiertos. También recordaré siempre el día que conocí a Maryam Madjidi, que viajó a Barcelona para presentar su espléndida novela autobiográfica Marx y la muñeca, y que con Valeria Bergalli, la editora de Minúscula, no dejamos de charlar desde antes de la rueda de prensa de media mañana hasta la noche.)

Con Maryam y Valeria

- Atesorar una pequeña colección de dedicatorias de puño y letra de su autor que expresan su gratitud y su consciencia del papel del traductor, cuyo cometido no es algo mecánico que pueda ejecutar una máquina desalmada, que para colmo se ha amaestrado a costa de un plagio a gran escala, sino que requiere oficio, curiosidad, raciocinio y creatividad. (Guardo como oro en paño mi primera dedicatoria, a Sueños olvidados, de Léonor de Récondo, que además de escritora es violinista de profesión. «Pour Palmira. Ce livre qui existe grâce à toi, à la musique des mots que nous avons partagé. Merci de tout cœur. Je t’embrasse, Léonor».)

Dedicatoria de Léonor de Récondo

- Quedar con un editor para tomar un café y de paso firmar un contrato de traducción y acabar hablando por los codos de lo divino y lo humano. El placer de la conversación de viva voz en contraste con el recogimiento que requiere la traducción. Esas amistades profesionales nacidas del amor por los libros. Y lo contrario: poder permitirte darle calabazas a un editor que te propone una tarifa cicatera o un plazo demasiado apretado, que te pregunte el porqué del rechazo y explayarte, aunque luego ya no te conteste.

- Formar un tándem con un escritor, convertirte en su voz en otra lengua, libro tras libro.

- Que los editores también «apuesten» por esos dúos, por la continuidad estilística a la hora de verter la obra de un autor extranjero, aunque a veces haya que hacer malabares con el calendario de publicación. (Hasta mi hija de nueve años, a quien he leído en voz alta absolutamente todas las novelas infantiles de Roald Dahl y sus memorias de infancia y juventud, se extrañó por la disparidad de criterios y de estilos de un escritor con una prosa tan característica: «¿Por qué cada libro de Roald Dahl está traducido de manera tan diferente, si todos cuentan historias parecidas?» «¿Por qué algunos personajes, como Jorge, tienen un nombre español y otros, como Danny, inglés?»)

- Recibir los ejemplares justificativos de una traducción, presenciar el «milagro» de que un texto de Word se haya convertido en un libro, tocarlo y hojearlo, releyendo algunos fragmentos, como si tuvieras entre las manos una novedad fascinante en una librería, pero con la consciencia de haber participado en su gestación.

- Figurar en la cubierta de un libro, no por afán de protagonismo, ni por vanidad, ni por gremialismo, sino por una cuestión de transparencia, de ética: el lector debe saber que el traductor se asemeja más a un intérprete de música clásica que a un amanuense que transcribe un texto en otra lengua. Agradecer la campaña #TranslatorsOnTheCover, lanzada por Jennifer Croft y Mark Haddon, que marcó un punto de inflexión en la política de las editoriales al respecto, también en España.

- Traducir un cuento infantil o una novela juvenil que te haya entusiasmado y leérselo en voz alta a tus hijos antes de entregar, para asegurarte de que la traducción «funciona». Y releer el libro una vez publicado, sin necesidad de reformular ni una sola palabra.

- Que te inviten a participar en un club de lectura sobre un libro que has traducido.

Pila de libros de Carlos Mayor

- Tener montones —literalmente— de ejemplares justificativos repetidos y andar regalando libros a diestro y siniestro, para regocijo propio y del agasajado. (Mi ideal de montón de libros: el de Carlos Mayor en el despacho compartido de Gràcia al cabo de unas semanas fuera.)

Dejo aquí la lista, pero ojalá otros traductores la completen en los comentarios.

Palmira Feixas, © Eva Guillamet

Palmira Feixas (Barcelona, 1981) es traductora literaria y profesora en el Máster en Edición de la Universitat Autònoma de Barcelona y en la Universitat Oberta de Catalunya. Ha traducido más de un centenar de libros del francés, principalmente, tanto de clásicos —Diderot, Jean Giono, André Gide o Antoine de Saint-Exupéry— como de escritores contemporáneos —Daniel Pennac, Lola Lafon, Marie NDiaye, Constance Debré o Émilienne Malfatto—, así como numerosos ensayos y libros prácticos, infantiles y juveniles. Vive en Berlín y forma parte de la junta rectora de ACE Traductores desde noviembre de 2025.