Viernes, 28 de noviembre de 2025.

En Bot, el austríaco Clemens J. Setz se propuso explorar (y desafiar) la naturaleza de la autoría mezclando materiales y marcos de referencia factuales y ficticios, creando un valle inquietante, un espacio-tiempo particular en el que a veces no resulta sencillo distinguir en qué consiste, por ejemplo, eso de lo real

En Bot, el austríaco Clemens J. Setz se propuso explorar (y desafiar) la naturaleza de la autoría mezclando materiales y marcos de referencia factuales y ficticios, creando un valle inquietante, un espacio-tiempo particular en el que a veces no resulta sencillo distinguir en qué consiste, por ejemplo, eso de lo real

Uno de los interrogantes de la traducción lo planteó un signo de puntuación que en español llamamos «raya». En este libro, Setz hace un uso particular (y abundante) del gedankenstrich del alemán, en cuya norma tipográfica y lingüística cumple funciones precisas y diferenciadas que podríamos concentrar, simplificando, en tres ámbitos fundamentales. En primer lugar, permite intercalar información (no esencial) en un inciso, que introduce una pausa más extensa que la coma y crea una discontinuidad en la articulación semántico-discursiva («Se quería ir — y sin esperar»). Se produce con ello una suspensión reflexiva, aunque sin el valor inacabado que tienen nuestros puntos suspensivos. Además, el gedankenstrich puede sustituir al paréntesis, encuadrando información explicativa o digresiva. En tercer lugar, podríamos decir que sirve de marcador de contraste o de «giro» sintáctico y semántico; en este uso vendría a funcionar a modo de bisagra, o bien entre miembros con oposición semántica, o bien para intensificar el elemento añadido. Algo parecido a esto: «Era simpático – quizá demasiado».

En mi trabajo de traducción, en todo caso, observé que el uso que hacía el autor de este signo en Bot se alejaba de esta norma. Aparecían rayas en mitad de párrafos, sin emparejar y algo «descolocadas». A primera vista, parecían haber usurpado el lugar que correspondería a un punto y aparte. Pero, bien miradas, desempeñaban una función diferente. Quizá servían para unir lo disperso, en una función cercana a ese tercer ámbito normativo del gedankenstrich, pero ampliada y llevada más allá hasta otro lugar.

Aquí toca apuntar a la peculiaridad del texto. Lo que estaba traduciendo era una «conversación sin autor» en la que se lanzan preguntas a un archivo de texto en el que Clemens J. Setz (supuestamente) fue reuniendo a lo largo de años apuntes rápidos, observaciones, notas de viaje e incluso rimas improvisadas, en un escribir sin más de cualquier cosa, de lo sublime a lo ramplón, de lo observado a lo que nunca pasó. De ese documento de carácter fragmentario y sobre la marcha, se extrajeron sin reelaboración posterior los textos que conforman Bot, con el propósito de que sea una especie de bot del autor quien responda. Así, en el crear apresurado de ese «diario en .doc» reservado para la intimidad con el ordenador, entra también un uso improvisado de los signos.

Sin embargo, detrás de esa aparente improvisación había un sistema claro y metódico. Y un análisis detallado del uso del signo en Bot y en la obra del autor resultó revelador.

Así comenzó mi trabajo de investigación. En primer lugar, acudí a dos de las novelas anteriores de Clemens J. Setz. En concreto: Indigo (2012, 479 páginas) y Die Stunde zwischen Frau und Gitarre (2017, 1021 páginas). Elegí estos dos libros tanto por el momento de su publicación (anteriores a Bot, cuya primera edición es de 2018) como por su vinculación con esta novela, que introduce numerosas referencias y alusiones a ambos, tanto con citas directas como con intertextualidad e incluso trasvases de personajes, que se cuelan discretamente en las páginas de la otra. Para el trabajo al que me enfrentaba, utilicé la versión electrónica de los textos, que me permitió hacer una búsqueda sistemática de la raya y determinar que el autor hizo en ambas novelas un uso de la raya perfectamente normativo y ajustado a los tres ámbitos principales mencionados antes (aunque generoso y sirviéndose de la mayor flexibilidad que ofrece el alemán en el uso de este signo).

Por otra parte, en 2025 había traducido Monde vor der Landung (2023, 519 páginas), en este caso un libro posterior a Bot. En esta novela, publicada en español por H&O Editorial como Lunas antes del aterrizaje, el gedankenstrich recuperaba buena parte de la normatividad de las novelas anteriores a Bot, si bien es cierto que mantenía una presencia poco ligada a la normatividad en un contexto muy determinado. En Lunas antes del aterrizaje los límites que separan realidad externa y pensamiento o experiencia interiores se van desdibujando progresivamente. Y ese desvanecerse de los límites se llevaba también a los diálogos, en los que cada vez es más difícil distinguir qué es pensamiento y qué no, dónde acaban y comienzan. Al servicio de esto se ponen las comillas y las rayas, en un juego con la tipografía, por lo demás, característico de esta obra (presente también, por ejemplo, en el uso de negritas o del sperrsatz, o espaciado adicional entre letras, para él una convención con un aire hoy algo anticuado y de excesiva solemnidad). Fuera de los diálogos, en las más de quinientas páginas de Lunas antes del aterrizaje había veintisiete rayas y su uso, aunque era algo flexible con la norma, se ajustaba en buena medida a los tres presupuestos anteriores (en particular, la función de «suspensión reflexiva» o la de «marcador de contraste»). Por lo tanto, y dado que en español el uso de la raya está muy delimitado, opté por decidir en cada caso cuál era la mejor opción en español.

Por otra parte, en 2025 había traducido Monde vor der Landung (2023, 519 páginas), en este caso un libro posterior a Bot. En esta novela, publicada en español por H&O Editorial como Lunas antes del aterrizaje, el gedankenstrich recuperaba buena parte de la normatividad de las novelas anteriores a Bot, si bien es cierto que mantenía una presencia poco ligada a la normatividad en un contexto muy determinado. En Lunas antes del aterrizaje los límites que separan realidad externa y pensamiento o experiencia interiores se van desdibujando progresivamente. Y ese desvanecerse de los límites se llevaba también a los diálogos, en los que cada vez es más difícil distinguir qué es pensamiento y qué no, dónde acaban y comienzan. Al servicio de esto se ponen las comillas y las rayas, en un juego con la tipografía, por lo demás, característico de esta obra (presente también, por ejemplo, en el uso de negritas o del sperrsatz, o espaciado adicional entre letras, para él una convención con un aire hoy algo anticuado y de excesiva solemnidad). Fuera de los diálogos, en las más de quinientas páginas de Lunas antes del aterrizaje había veintisiete rayas y su uso, aunque era algo flexible con la norma, se ajustaba en buena medida a los tres presupuestos anteriores (en particular, la función de «suspensión reflexiva» o la de «marcador de contraste»). Por lo tanto, y dado que en español el uso de la raya está muy delimitado, opté por decidir en cada caso cuál era la mejor opción en español.

El caso de Bot era diferente. Las rayas tenían otra función, que era propia, característica y privativa de este texto dentro de la obra del autor, y, por lo tanto, intencionada y destinada a dotar de significado propio al signo. Por un lado es un uso mucho más habitual y menos normativo. Es cierto que al lector alemán le puede llamar menos la atención que a uno español acostumbrado a la rígida norma que se impone a su raya…, pero, aun así, es peculiar.

Elaboré un listado con todas las ocasiones en que Setz utiliza el gedankenstrich no ligado a diálogos ni ajustado de un modo u otro a norma: eran cincuenta y ocho. El análisis de todos los casos me permitió distinguir cinco grandes categorías de uso:

- Antes de presentar la «imagen final» con la que se cierran muchas de las respuestas que estructuran el libro, una especie de conclusión del fragmento que, por fin, permite entenderlo. Suelen ser imágenes con mucha fuerza, pueden alejarse de todo lo que ha estado diciendo hasta ese momento en la repuesta y, a la vez, son la clave para entenderlo (o para ver que lo importante estaba en otro lugar).

- Otras veces, la raya sirve para marcar entradas y salidas en el tiempo de lo que ocurre fuera (en el tiempo de la aparente realidad externa que se construye en el texto).

- De forma muy similar, sirven de entrada y salida del yo narrador.

- Pueden marcar saltos de espacio y tiempo.

- En ocasiones sirven como final o comienzo de una digresión.

En cierto modo, son usos exacerbados con respecto a la norma del alemán, es decir, no se someten a ella. Dicho de otro modo: posiblemente alguien que escribiera en español no habría llegado a ese uso de la raya, pero Setz sí lo hace porque la raya en alemán tiene los usos de los que hemos hablado. Así que recurre a ella, pero le da un uso que deja de ser normativo.

Llegada aquí, Alfonso Castán, de editorial Contraseña, me recordó la peculiar puntuación de Libro del desasosiego de Pessoa en la traducción de Perfecto E. Cuadrado publicada por Acantilado, en 2010. Por ejemplo:

Establecer teorías, pensándolas paciente y honestamente, sólo para después actuar contra ellas —actuar y justificar nuestras acciones con teorías que las condenan. Trazar un camino en la vida, y acto seguido actuar en contra de seguir ese camino. Tener todos los gestos y todas las actitudes…

Unos gobiernan el mundo, otros son el mundo. Entre un millonario americano, un César o un Napoleón, o Lenin, o el jefe socialista de la aldea —no hay diferencia de calidad sino sólo de cantidad. Debajo de estos estamos nosotros, los amorfos, el dramaturgo desordenado William…

Unas rayas magníficas y totalmente fuera de la norma. También Javier Marías, en su traducción de Tristram Shandy (Alfaguara, 2022), respetó el uso peculiar que hace del guion Laurence Sterne. Es más, en el prólogo justificó su decisión en estos términos:

Respecto a la singular manera de puntuar de Sterne, desearía hacer una observación en particular: Sterne era predicador antes que nada, y en consecuencia su puntuación es eminentemente oratoria, como sobre todo se desprende del abundantísimo uso de guiones, que en su caso hacen las veces de pausas retóricas (más o menos largas según la longitud de cada uno), o bien indican el ritmo de la acción narrada. Aunque esta insólita utilización de dicho signo puede desconcertar al principio al lector español (acostumbrado por lo general a que el guion equivalga a un inciso), creo que poco a poco se irá habituando a ello y que no le resultará molesto. Por esta razón, porque los mencionados guiones en cierto modo fueron también una sorpresa para el lector británico del siglo xviii, y porque el aspecto físico de un texto de Sterne (que él cuidaba mucho) los requiere para no verse traicionado, he respetado esta puntuación tan característica en su totalidad.

No es lo mismo, claro, pero sí parecido.

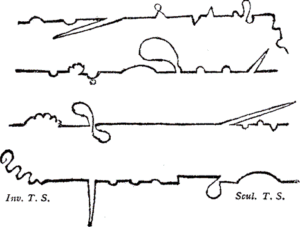

Curiosamente esta novela de 1762 recoge las que podrían ser las «rayas» más célebres de la historia de la literatura.

Tristram Shandy, Plot lines, dominio público)

Con estos garabatos, Laurence Sterne respondía a la concepción lineal del tiempo representada por la línea recta a la que tanto nos hemos acostumbrado. De acuerdo con esta imaginación, el tiempo corre de forma homogénea e ininterrumpida, convirtiendo al presente en lo que une un antes conocido y un futuro inexorable. De una forma muy parecida a aquella con la que Nietzsche (Sobre el porvenir de nuestras escuelas, 1872) trató de aprehender el presente como el paso entre pasado y futuro, llamando a pensarlo como un gedankenstrich.[1]

Debía ser una celebración silenciosa, todo recuerdo y todo futuro, no siendo el presente más que una raya entre los dos.

Naturalmente, en Bot texto hubo gedankenstrich que se convirtieron a la puntuación española; cuando fue oportuno, se transformaron en paréntesis, rayas o puntos suspensivos, y también los hubo que desaparecieron. Pero otros no.

Parte de la decisión de mantener esas rayas se fundamentó en el peculiar carácter del texto, con el ánimo de respetar la naturaleza de unas notas apresuradas en un .doc casero o recrear la forma un «parloteo inconexo» que va de aquí para allá, como el de un chatbot. Aunque eso es, como hemos visto, parte de la apariencia. Porque los signos sirven en Bot para otros fines. Hay algo que une esas cinco categorías que distinguía antes. En todos los casos, la raya podría entenderse como umbral entre tiempos, espacios o realidades, muchas veces marcados por el contraste y que aparentemente se oponen y excluyen, pero que (quizá) coexisten en un espacio-tiempo distinto (y que quizá sea la auténtica realidad). Eso es lo que le permite el gedankenstrich a Clemens J. Setz en Bot y, por ello, se ha mantenido la raya en esta traducción al español.

Un botón:

Un cuenco que cae al suelo se rompe en muchos pedazos, pero muchos pedazos nunca se unen espontáneamente para formar un cuenco. De eso hablamos cuando hablamos del tiempo. Memoria, conciencia, causalidad y así sucesivamente. – Pero ¿podría existir algo que viva en dirección contraria? Aunque vivir ya sería un concepto demasiado entrópico…

Y otro:

Los jardines, esas parcelas de naturaleza delimitadas y resguardadas…, ¿qué tienen de interesante?

Visto: un muñeco de nieve con el cuerpo atravesado por cuerdas de tendedero que iban de una punta a otra del jardín, como reconstrucciones forenses de trayectorias de bala. – Días después: un muñeco de nieve con un libro sobre la cabeza. Encima del libro, una fina capa de nieve. Por desgracia, estaba demasiado lejos, en el jardín de otra persona, y desde la valla no pude ver qué libro era.

Seguramente, si el autor no hubiera escrito en alemán, no habría llegado a ese uso no normativo de ese signo. Quizá habría utilizado otro, pero aquí es un signo al que él, en este libro, da un valor y un significado determinados y, en opinión de esta traductora, se debían guardar.

[1] Agradezco la referencia a la profesora Astrit Schmidt-Burkhardt, profesora de Historia del Arte e Historia de la Imagen en la en la Freie Universität de Berlín (Alemania), con quien colaboré en la traducción de sus Conferencias para la Cátedra del Prado.

Virginia Maza (Zaragoza, 1977) es traductora (de alemán e inglés) e historiadora. Tras dedicar varios años a la investigación sobre Historia Contemporánea en Alemania y Austria, regresó a España, donde se dedica en exclusiva a la traducción desde 2003. En los últimos, años, ha centrado su labor traductora en literatura de ficción y memorialística del periodo de entreguerras y Tercer Reich en lengua alemana, así como literatura austriaca actual, con nombres como Lenka Reinerová, Clemens J. Setz, Christa Wolf, Philomena Franz o Thomas Bernhard.

Virginia Maza (Zaragoza, 1977) es traductora (de alemán e inglés) e historiadora. Tras dedicar varios años a la investigación sobre Historia Contemporánea en Alemania y Austria, regresó a España, donde se dedica en exclusiva a la traducción desde 2003. En los últimos, años, ha centrado su labor traductora en literatura de ficción y memorialística del periodo de entreguerras y Tercer Reich en lengua alemana, así como literatura austriaca actual, con nombres como Lenka Reinerová, Clemens J. Setz, Christa Wolf, Philomena Franz o Thomas Bernhard.