Viernes, 5 de septiembre de 2025.

Walter Scott, Cartas sobre demonología y brujería, Alba, octubre de 2024. Traducción de Jesús Cuéllar Menezo

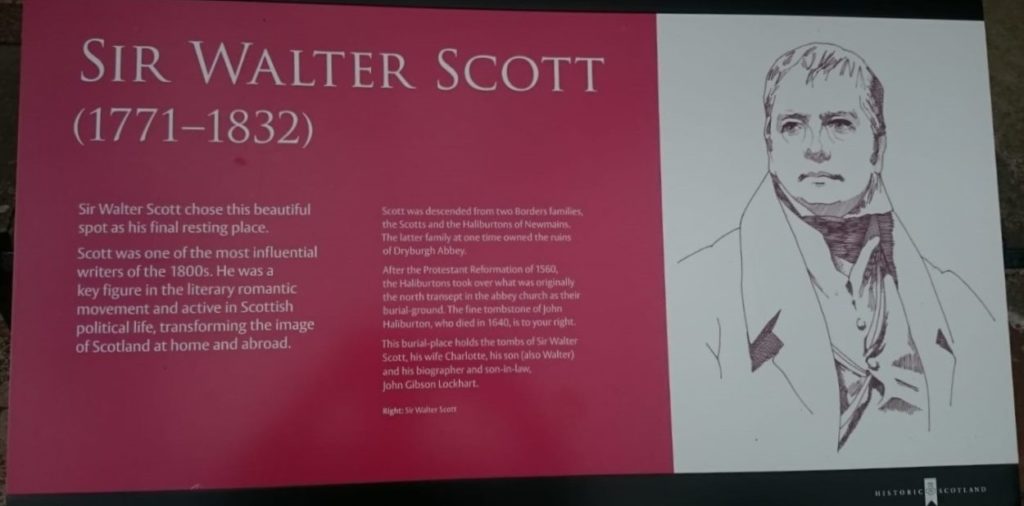

Walter Scott (1771-1832) escribió sus Cartas sobre demonología y brujería en 1830, cuando, dos años antes de su muerte, acuciado por las deudas y la mala salud, decidió aceptar por fin la oferta de escribir un ensayo sobre esos asuntos, que en realidad le habían interesado desde la infancia. Es probable que pensara que le resultaría fácil llevar a cabo el encargo tirando de su nutrida biblioteca y de los volúmenes e historias que le proporcionaran sus amigos. A instancias de su yerno, el erudito John Gibson Lockhart, que posteriormente escribiría una voluminosa biografía de Scott, abordó esta obra, estructurada en forma de diez cartas, dirigidas precisamente a Lockhart.

Uno llega a Walter Scott con la cabeza llena de aventuras de capa y espada (Ivanhoe, El Pirata) que, entre históricas y míticas, no sabe bien si solo leyó en la niñez en las añejas ediciones de Sopena o en las ilustradas de Bruguera, o si también las vio en glamurosas películas de Hollywood. Sin embargo, las Cartas sobre demonología son otra cosa. Scott, insigne representante de la Ilustración escocesa, al denunciar los excesos de la superchería, tiene una intención racionalista y moralizante. Incluso, en ocasiones, se sitúa por encima de algunos de sus posibles lectores, con epígrafes como el siguiente: «Objeciones filosóficas a la aparición del espíritu abstracto, poco entendidas por el vulgo y los ignorantes». Con todo, como buen narrador que era, no deja de aprovecharse del colorido novelesco que el oscurantismo y el fanatismo, no solo atractivos para el gusto popular, venían brindando desde los tiempos de la Biblia.

Cartas sobre demonología y brujería, por las circunstancias en las que se desarrolló su escritura y por la propia idiosincrasia de Walter Scott, plantea al traductor varias dificultades. El autor lo escribió de forma un tanto apresurada y eso se refleja en un estilo quizá algo más desaliñado de lo que era habitual en sus obras más puramente narrativas. El propio Walter Scott, en sus diarios, se mostró descontento con el curso de la escritura: «Tengo que hacer algo mejor que esta basura demonológica».

Por otra parte, como se impone acometer una amplia revisión histórica, antropológica e incluso filológica del tema que trata, y no escatima la exhibición de sus abundantes conocimientos, el texto rebosa de referencias bíblicas, jurídicas y literarias, unas más oscuras que otras (desde clásicos grecolatinos al omnipresente Shakespeare, pasando por multitud de poetas británicos o incluso por Bernal Díaz del Castillo), que necesariamente hay que contrastar, con las consiguientes sorpresas. A este respecto ha sido especialmente útil la Post-Reformation Digital Library, «una selecta base de datos de libros digitales relativos al desarrollo de la teología y la filosofía durante la Reforma y la época posterior a la Reforma… (entre finales del siglo XV y el siglo XVIII)».

Por otra parte, como se impone acometer una amplia revisión histórica, antropológica e incluso filológica del tema que trata, y no escatima la exhibición de sus abundantes conocimientos, el texto rebosa de referencias bíblicas, jurídicas y literarias, unas más oscuras que otras (desde clásicos grecolatinos al omnipresente Shakespeare, pasando por multitud de poetas británicos o incluso por Bernal Díaz del Castillo), que necesariamente hay que contrastar, con las consiguientes sorpresas. A este respecto ha sido especialmente útil la Post-Reformation Digital Library, «una selecta base de datos de libros digitales relativos al desarrollo de la teología y la filosofía durante la Reforma y la época posterior a la Reforma… (entre finales del siglo XV y el siglo XVIII)».

Desde el punto de vista lingüístico, dos obras han sido fundamentales para la traducción de estas Cartas. Aparte del consabido Oxford English Dictionary (OED), muchos términos de la variante escocesa del inglés o directamente gaélicos habrían sido imposibles de traducir sin los Dictionaries of the Scots Language, una absoluta joya que no solo proporciona definiciones de los términos y sus variantes ortográficas, listándolos en dos columnas (anteriores y posteriores a 1700), sino información etimológica y ejemplos de obras concretas. Evidentemente, el CORDE, el Diccionario Histórico y el de Autoridades han sido también esenciales para no caer en (demasiados) anacronismos históricos en la traducción de una obra de comienzos del siglo XIX.

El estilo de Scott en estas Cartas es tirando a alambicado y, en algunos casos, ha sido preciso cortar o dividir alguna frase para facilitar la comprensión del texto (y aquí tengo que agradecer especialmente la atentísima revisión de Luis Magrinyà).

La Biblia tiene una presencia fundamental en el libro de Scott, por dos razones. En primer lugar, porque de ella extrae el autor escocés muchas historias relacionadas con brujas o adivinas, partiendo de la idea de que las mujeres tachadas de brujas en el libro sagrado eran más pitonisas o curanderas que brujas como las de la Edad Media o épocas posteriores. En segundo lugar, porque considera que el advenimiento del cristianismo, y sobre todo de la Reforma, fue el principio del fin de supersticiones como las que se achacaban a las brujas. Scott considera que la brujería es una herencia de las religiones paganas con las que el cristianismo entró en contacto y llega a comprender que en sus inicios este permitiera la existencia de milagros, para que los fieles asumieran más fácilmente sus doctrinas.

Sin embargo, a pesar de que el propio relato del autor deja patente que el catolicismo primero y, sobre todo, el protestantismo posterior, propiciaron algunas de las más sangrientas persecuciones de brujas, Scott no reconoce abiertamente esta contradicción. El autor escocés se remite a la Biblia protestante más difundida, la llamada King James Bible, elaborada entre 1604 y 1611, y cuyo patrocinador fue precisamente el rey Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra e Irlanda, uno de los más furibundos perseguidores de brujas, cuyas tropelías relata Scott con profusión en su libro. La traducción castellana de la Biblia que he utilizado es la llamada Reina Valera Antigua, la más extendida entre los protestantes españoles, que es la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina (1569), revisada en 1602 por Cipriano de Valera. Sin embargo, en algunas ocasiones he tenido que recurrir a una Biblia católica como la de la de Autores Cristianos, de Nácar-Colunga, dado que Scott se remite también a libros (como el de Tobías) que no están incluidos en la King James Bible.

Aunque las Cartas sobre demonología constituyan a veces un abultado catálogo de atrocidades, que, como indica el autor, en muchas ocasiones se dirigían contra personas indefensas o contra enemigos políticos, se podría decir que Walter Scott aligera el relato con explicaciones sobre fenómenos no netamente «demoníacos», como apariciones, casos de sonambulismo o disquisiciones más o menos curiosas sobre las diferencias entre hadas buenas y malas. Mención especial merecen los siniestros métodos que se utilizaban en la Edad Moderna para «comprobar» si una mujer era bruja. Y hay que mencionarlos, en primer lugar porque, desde el punto de vista de la traducción, a veces ha sido difícil comprender cómo se aplicaba el método y cómo se «demostraba» que la pobre desgraciada estaba o no en contacto con el demonio. En segundo lugar, porque siendo absolutamente despiadados y crueles, esos métodos no están exentos de un toque surreal. Podemos mencionar aquí dos especialmente frecuentes y llamativos: el primero consistía en lanzar a las supuestas brujas al agua: si se hundían, es que no eran brujas; si flotaban o nadaban, lo eran. El problema es que, si se llegaba a la conclusión de que la pobre mujer no era bruja, es muy probable que, pese a todo, hubiera perecido ahogada. El segundo consistía en comparar el peso de la desventurada con el de una Biblia. Lo habitual era pensar que, al ser la Biblia obra de Dios, y la bruja un ser ligero que, por haber perdido el alma, podía volar, las Escrituras pesaran más. Parece bastante improbable que las Escrituras, incluso en formatos voluminosos, pudieran pesar más que una persona, y Scott menciona un caso en el que el recurso a este sistema salvó a una pobre mujer que, después de haber superado la prueba del hundimiento en el agua, solo pudo convencer al populacho de su inocencia gracias a la sugerencia de un «amigo de la humanidad», que propuso que se contrastara su peso con el de una Biblia.

Las traducciones de los diversos nombres de seres sobrenaturales, ya sean directamente maléficos o simplemente traviesos, han supuesto un diabólico quebradero de cabeza. Culturalmente, por la directa influencia nórdica y gaélica, la lengua inglesa ha sido especialmente proclive a incorporar nombres de seres fantásticos que no siempre tienen correlato castellano. El propio Scott reconoce la «influencia de ciertos paisajes en la tendencia a la superstición» y explica que las fairies (las hadas) son más delicadas, más celtas que los elves (elfos), de origen netamente nórdico, pero acaba equiparando a unos y otros seres, o al menos situándolos en el mismo reino. En la Carta VI ofrece una retahíla, incompleta, de seres fantásticos: «espectros, espíritus, brujas, duendes, elfos, arpías, hadas, sátiros, el dios Pan, faunos, silvanos, Kitt el de la vela, tritones, centauros, enanitos, gigantes, diablillos, adivinadores, conjuradores, ninfas, criaturas cambiadas al nacer, íncubos, Robin el Bueno, Spoorn el maligno, el hombre del roble, el carro fantasma, el dragón de fuego, Puckle, Pulgarcito, el coco Hobgoblin, Tom Tumbler, el hombre sin huesos y todos esos ogros, que nos hacen tener miedo de nuestra propia sombra», entre los que faltarían otros mencionados en el texto, como Puck, el «duergar o enano gótico» o los drows, también de corta estatura. Para orientarme en el proceloso mundo de los seres sobrenaturales británicos me ha resultado de especial utilidad la página web British Fairies.

El libro de Scott se tradujo con bastante rapidez a algunas lenguas europeas, entre ellas el francés y el castellano. En la década de 1830 ya había dos ediciones francesas. He encontrado una de ellas, publicada en 1838 y traducida por Albert Montémont, La démonologie ou histoire des démons, y otra castellana, bastante posterior, Historia de los demonios y de las brujas, «publicada bajo la dirección de Antonio Bergnes de las Casas» en Barcelona en 1876. Ambas han resultado útiles en algunas ocasiones, aunque su fidelidad al original no siempre sea la deseable. Sí sirven para constatar el interés que suscitó desde muy pronto el libro de Scott, que tanto influiría en la llamada literatura gótica de la segunda mitad del siglo XIX. El propio autor menciona de pasada «las novelas románticas de la señora [Ann] Radcliffe», pionera inglesa de gran influencia en autores como Charlotte Brontë o Edgar Allan Poe, aunque solo para aludir a las intrincadas arquitecturas que tanto juego daban y darían en la literatura de corte sobrenatural.

En sus Cartas sobre demonología, Scott habla de brujos y brujas. Sin embargo, es bien sabido que la mayoría de los acusados de incurrir en esa práctica demoniaca fueron de sexo femenino: parteras, curanderas, expertas en todo tipo de remedios o, simplemente, mujeres situadas por alguna razón al margen de su entorno social. Scott describe en detalle las penalidades que muchas de ellas pasaron, les muestra su compasión y ensalza a quienes, parece que pocos, se atrevieron a alzar la voz en defensa de esas desgraciadas. Sin embargo, no entra directamente a discutir por qué ellas fueron mucho más objeto de persecución por brujería que ellos. En la reivindicación de las brujas como seres disidentes en un mundo de hombres han entrado últimamente obras de ficción con elementos sobrenaturales como Temporada de huracanes, de la mexicana Fernanda Melchor, Maldición de Jenni Fagan (traducida por quien firma este texto) o Mariana Enríquez en los cuentos de Cosas que perdimos en el fuego. En el campo del ensayo, la suiza Mona Chollet adopta directamente este enfoque en su libro Brujas: ¿estigma o la fuerza invencible de las mujeres?

Hacia el final de su libro, el ilustrado Scott señala con orgullo que la última condena a muerte dictada en Escocia por brujería fue en 1722. Poco podía saber que, como recuerda la escritora Hilary Mantel en su artículo «Britain’s Last Witch», publicado en 2001 en el London Review of Books, en 1944 los tribunales ingleses volverían a remitirse a la Ley contra la Brujería de 1735 para condenar a una médium enferma y humilde que, al invocar el alma de soldados muertos, supuestamente socavaba la moral de la población en tiempo de guerra. Churchill, se dice que aficionado al espiritismo, protestó airadamente por la «absoluta payasada» que suponía gastar recursos judiciales en un proceso como ese. Walter Scott habría estado de acuerdo, y cabe imaginar su absoluta perplejidad al constatar que algo más de un siglo después de su fallecimiento, todavía se siguiera juzgando y condenando a una mujer por brujería.

Jesús Cuéllar Menezo es licenciado en Geografía e Historia (UCM, 1988). Traductor inglés-español de ensayo y narrativa desde hace más de treinta años. Ha vertido al castellano obras de los principales hispanistas anglosajones (Geoffrey Parker, Gabriel Jackson o Hugh Thomas), de pensadores contemporáneos como Tony Judt, Anthony Giddens o Norman Birnbaum, y de novelistas de ayer y de hoy como Walter Scott, Elisabeth Gaskell, Shirley Hazzard, Matthew Klam, Ian McEwan o James Wood. Ha traducido con frecuencia para el periódico El País y escribe sobre cine, ahora en CTXT.