Viernes, 21 de feberero de 2025

El 21 de noviembre de 2024 ACE Traductores me invitó a dar, en una pequeña librería del Born de Barcelona, una charla titulada «Exilio y traducción. Traductores argentinos en el mundo editorial español en las décadas de 1970 y 1980».

Era el tema de mi ya lejana tesis doctoral, convertida luego en el libro Traductores del exilio. Argentinos en editoriales españolas: traducciones, escrituras por encargo y conflicto lingüístico (1974-1983), editado en España en 2018 y reeditado en 2024 en Argentina, en el marco de una colección dedicada a los estudios sobre el libro, la edición y la traducción editorial.

Organizada por Juan Gabriel López Guix con ayuda de Yolanda Casamayor y coordinada por Celia Filipetto, la charla se centró en algunos aspectos del trabajo editorial de exiliados políticos latinoamericanos y otros emigrados contemporáneos al exilio: las dificultades de adaptación social y profesional en España, que los condujeron a tomar trabajos poco calificados, como la venta ambulante y la confección de artesanías, o al conchabo precario como traductores de géneros populares, escritores por encargo con pseudónimo, adaptadores de traducciones argentinas a una variedad castiza. En esas circunstancias, las colecciones que renovaron, crearon y dirigieron colecciones, entre otras tareas facilitadas por la formación en lenguas extranjeras de las capas medias que componían mayormente el exilio, y a menudo también habilitadas por una actividad previa en el mundo académico, editorial, librero y periodístico, en virtud de la cual operaron como mediadores culturales e importadores de literatura extranjera.

Como suele ocurrir cuando de historias conectadas de la traducción argentina y española se trata, el tema que más animó nuestro diálogo aquella noche fue el «problema de la variedad de lengua», cuyo carácter contencioso siempre renovado interpela la experiencia cotidiana de traductores y lectores de traducciones. Mi investigación rastreó los avatares de esa guerra fría sociolingüística en su fase contemporánea de la transición española y las dictaduras latinoamericanas. Procuré reconstruir e interpretar las polémicas célebres y las microintervenciones, las quejas y los desagravios amistosos, publicados en la prensa y suscitados por esa experiencia de las diferencias léxicas y morfosintácticas de las variedades del castellano que nos habitan, materializadas en restricciones prácticas (no usar «americanismos» ni «catalanismos» en soportes impresos; borrar remanentes de voseo, dar pátina leísta a las reediciones latinoamericanas). Estos debates me interesaban porque esas restricciones editoriales traducían, en ese contexto preciso, valoraciones sociales dispares, prestigios y desprestigios culturales desigualmente distribuidos, y siempre atravesados por las variadas capas de sentidos sociales que recubrían en aquellos años la figura del «exiliado latinoamericano» en la España del posfranquismo y la crisis económica.

En estas páginas, intentaré retomar los hilos de aquella charla –el tema de las fuentes y los archivos disponibles, las diferentes trayectorias exiliares, las diversas posiciones ante el «problema de la lengua»– para anudarlos a una historia en particular: la de Ana Luisa Poljak Zorzut, más conocida como Ana Goldar, profesora universitaria exiliada llegada a España en 1975.

La voz y su huella: representaciones del traductor en abismo

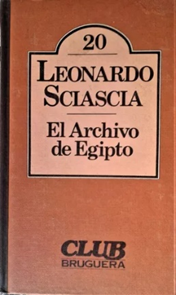

Hace un tiempo descubrí en Vasos Comunicantes el fabuloso listado de «obras que representan traductores en la literatura», organizado por Núria Viver y comentado por Daniel Najmías. Me interpeló fuertemente por dos motivos: el primero es que fuera de Traductores del exilio  quedó un capítulo de mi tesis doctoral dedicado a la representación ficcional del «traductor exiliado», representación bastante nutrida e iluminadora del trabajo literario en el exilio[1]. El segundo motivo es la presencia de El archivo de Egipto de Leonardo Sciascia[2] o, mejor dicho, los datos de traducción de la obra: «El archivo de Egipto (Bruguera, 1984; traducción de Ana Goldar); El consejo de Egipto (Tusquets, 1988; traducción de Ana Poljak)». Esta simple referencia orientativa se convirtió, a mis ojos, en una microficción recursiva: dos traductoras, curiosamente llamadas Ana, tradujeron, con varios años de diferencia, en editoriales de perfiles bien diferentes, y aun con distinto título, una novela de Sciascia sobre un simulacro de traducción. Así, a la representación ficcional del traductor, por añadidura fingido, de la novela de Sciascia, corresponde la duplicación ficcional de la figura de la traductora «real», pues, es preciso decirlo, Ana Goldar es Ana Poljak.

quedó un capítulo de mi tesis doctoral dedicado a la representación ficcional del «traductor exiliado», representación bastante nutrida e iluminadora del trabajo literario en el exilio[1]. El segundo motivo es la presencia de El archivo de Egipto de Leonardo Sciascia[2] o, mejor dicho, los datos de traducción de la obra: «El archivo de Egipto (Bruguera, 1984; traducción de Ana Goldar); El consejo de Egipto (Tusquets, 1988; traducción de Ana Poljak)». Esta simple referencia orientativa se convirtió, a mis ojos, en una microficción recursiva: dos traductoras, curiosamente llamadas Ana, tradujeron, con varios años de diferencia, en editoriales de perfiles bien diferentes, y aun con distinto título, una novela de Sciascia sobre un simulacro de traducción. Así, a la representación ficcional del traductor, por añadidura fingido, de la novela de Sciascia, corresponde la duplicación ficcional de la figura de la traductora «real», pues, es preciso decirlo, Ana Goldar es Ana Poljak.

Esta microficción involuntaria, que sumaré a la lista de representaciones literarias del «traductor exiliado», establece un rico diálogo con un testimonio audiovisual puesto en línea recientemente: una entrevista a Ana Goldar en los años ochenta. El 1 de agosto de 1981, el programa Encuentros con las letras [Otras voces, otros ámbitos], difundido por TVE, emitió una «Entrevista al escritor italiano Leonardo Sciascia y a Ana Goldar, traductora especialista en su obra». No se trataba, en rigor, de una entrevista conjunta a Sciascia y su traductora al castellano, como invita a creer el título, sino de un montaje de entrevistas alternadas. En un decorado de librería, entre anaqueles llenos de libros, durante ochenta minutos tres mujeres, dos de ellas traductoras del italiano, y un hombre, el conductor del programa, conversaron sobre la obra de Sciascia, la literatura italiana de posguerra y su traducción en España. Las traductoras eran Esther Benítez y Ana Goldar. La escena en su conjunto, pero también la observación detenida de ciertos fotogramas, resulta fascinante por la riqueza informativa de los gestos, los tonos de voz, los modos de discutir y otros tantos detalles que dan cuerpo a un nombre. Presentada como «especialista en Sciascia» por haber traducido «más de la mitad de su obra al castellano», podemos observar la firme mesura de sus gestos, su voz pausada, segura, que limita las interrupciones, contradice e insiste, pero también escucha y concede;  se la ve encender un cigarrillo, agitarlo un poco al hablar, mientras la cámara alterna planos generales y primeros planos que dejan ver sus ojos claros. Interrogada sobre la obra de Sciascia que más la interpeló como traductora, Ana Goldar elige El Archivo de Egipto, en la que su propia práctica se produce en abismo. Estamos ante una traductora de la que no podría predicarse la invisibilidad o el borramiento.

se la ve encender un cigarrillo, agitarlo un poco al hablar, mientras la cámara alterna planos generales y primeros planos que dejan ver sus ojos claros. Interrogada sobre la obra de Sciascia que más la interpeló como traductora, Ana Goldar elige El Archivo de Egipto, en la que su propia práctica se produce en abismo. Estamos ante una traductora de la que no podría predicarse la invisibilidad o el borramiento.

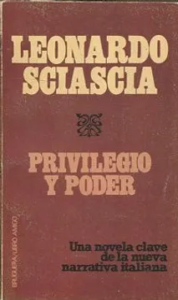

Cuando esta escena televisiva tiene lugar, Ana Goldar llevaba unos siete años en España. En 1981, aún vivía en Barcelona y traducía del inglés y del italiano para editoriales españolas. Como señalaba el entrevistador, ya había traducido casi la mitad de la obra de Sciascia: Cándido o Un sueño siciliano, El mar color de vino y El archivo de Egipto, cuya traducción llevaba muchos años en circulación puesto que había sido publicada por Bruguera en 1977, con el título Privilegio y poder. Los tres títulos fueron publicados entre 1977 y 1979 por Bruguera, donde Ricardo Rodrigo y Juan Martini, director de la Serie Novela Negra, solían dar trabajo editorial a compatriotas en el exilio. Las traducciones de Ana Goldar para Bruguera realizadas entre 1976 y 1982, año en que se produce la cesación de pagos que conduciría a su cierre en 1986, pueden rastrearse en distintas colecciones de literatura extranjera, muchas de ellas creadas o renovadas por argentinos que contribuyeron al cambio de línea editorial, como la nueva versión de Libro Amigo o Club Bruguera; pero es particularmente visible en Narradores de Hoy, pues esa colección solía consignar el nombre del traductor en portada desde finales de los setenta. Además de Sciascia, para Bruguera, Goldar tradujo del italiano La esposa americana y América, América, de Mario Soldati, y Miedo y tristeza y La historia de Ada, de Carlos Cassola, Los milaneses matan en sábado de Giorgio Scerbanenco; del inglés y del francés, El gran golpe de Dashiell Hammett, Di adiós al mañana de Horace McCoy, La máscara de Dimitrios de Eric Ambler, Cartas a Anaïs Nin de Henry Miller, Todos muertos de Chester Himes, Lucky Starr: el ranger del espacio de Isaac Asimov, entre otros.

Por aquellos años también tradujo obras de ficción y ensayo para otras editoriales, entre ellas Noguer, Lumen, Tusquets o Folio Ediciones; y colaboró como lectora en Bruguera, Península y Taurus. Trabajó asimismo para editoriales radicadas en Barcelona, pero vinculadas con medios argentinos, como Muchnik Editores, de Mario Muchnik, o Argonauta, creada por Mario Pellegrini en Buenos Aires, donde tradujo del francés el capítulo «El goce de la histérica» del libro La histeria, hoy como ayer, de Lucien Israël. En España, sus lenguas de traducción fueron principalmente el italiano, el inglés, el francés; por lo general tradujo autores europeos o estadounidenses, aunque incursionó en la literatura latinoamericana con la traducción de La hora de la Estrella de Clarice Lispector. También realizó una traducción indirecta, del italiano, del libro premiado Sorgo rojo del autor chino Mo Yan. Esa no sería, por cierto, su primera traducción indirecta del italiano.

Por aquellos años también tradujo obras de ficción y ensayo para otras editoriales, entre ellas Noguer, Lumen, Tusquets o Folio Ediciones; y colaboró como lectora en Bruguera, Península y Taurus. Trabajó asimismo para editoriales radicadas en Barcelona, pero vinculadas con medios argentinos, como Muchnik Editores, de Mario Muchnik, o Argonauta, creada por Mario Pellegrini en Buenos Aires, donde tradujo del francés el capítulo «El goce de la histérica» del libro La histeria, hoy como ayer, de Lucien Israël. En España, sus lenguas de traducción fueron principalmente el italiano, el inglés, el francés; por lo general tradujo autores europeos o estadounidenses, aunque incursionó en la literatura latinoamericana con la traducción de La hora de la Estrella de Clarice Lispector. También realizó una traducción indirecta, del italiano, del libro premiado Sorgo rojo del autor chino Mo Yan. Esa no sería, por cierto, su primera traducción indirecta del italiano.

Traducciones argentinas: renovación teórica y cultura para todos

Antes de comenzar a firmar sus traducciones como Ana Goldar, entre 1970 había firmado como Ana Poljak Zorzut la traducción de un texto clave del formalismo ruso: El problema de la lengua poética de Iuri Tinianov. Como todas las traducciones del formalismo ruso publicadas en aquellos años en editoriales argentinas, se trató de una traducción indirecta, en este caso realizada a partir de la versión italiana. Tres generaciones de estudiantes argentinos, entre muchos otros latinoamericanos, leyeron esa versión, devenida canónica, hasta fechas recientes, cuando se hizo pública la primera traducción directa del ruso, del traductor y editor Eugenio López Arriazu, catedrático de Literaturas Eslavas. Lejos de la crítica fácil, el prólogo del traductor reconoce la deuda que la universidad pública tiene con aquella traducción indirecta publicaba por Siglo XXI:

Iuri Tinianov. Como todas las traducciones del formalismo ruso publicadas en aquellos años en editoriales argentinas, se trató de una traducción indirecta, en este caso realizada a partir de la versión italiana. Tres generaciones de estudiantes argentinos, entre muchos otros latinoamericanos, leyeron esa versión, devenida canónica, hasta fechas recientes, cuando se hizo pública la primera traducción directa del ruso, del traductor y editor Eugenio López Arriazu, catedrático de Literaturas Eslavas. Lejos de la crítica fácil, el prólogo del traductor reconoce la deuda que la universidad pública tiene con aquella traducción indirecta publicaba por Siglo XXI:

La presente traducción es la primera directa del ruso, pero se ha beneficiado del hecho de no ser la primera a la lengua española. Me ha sido útil, por tanto, la traducción anterior hecha por Ana Luisa Poljak para Siglo XXI (México, 1972 y Argentina, 1975). […] Si bien dicha edición no aclara de qué lengua se hizo la traducción, se entiende que del italiano, pues junto al título original en ruso se cita el título de la versión italiana. Cabe destacar en este sentido el mérito de una traducción que ha permitido al público hispanoparlante acceder a este texto después de cincuenta años de su producción y que ha permanecido vigente durante treinta y cinco años, aun bajo la forma de fotocopias, hasta el día de hoy (López Arriazu).

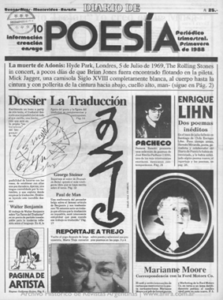

Ahora bien, las traducciones más comentadas de Ana Goldar, aquellas por las que aún hoy es recordada en Argentina, fueron sus traducciones del latín, en particular las Odas de Horacio, analizadas por Daniel Samoilovich en el dossier «La traducción» del nº. 10 de Diario de Poesía (1988).  En Argentina Ana Goldar había sido profesora titular de la cátedra de Latín I en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en un contexto de fervor revolucionario en la política universitaria y fuertes apuestas por la renovación de los criterios de enseñanza de la literatura en esa facultad. La avanzada represiva de la gestión encabezada por el interventor de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Ottalagano, y por la «gestión Ivanisevich» (del nombre del ministro de Educación de la época) en la Facultad de Filosofía y Letras, entrañó el despido de miles de profesores universitarios. Ana Goldar es desvinculada de su cátedra en el segundo cuatrimestre de 1974, acusada de promover una visión marxista de la historia de Roma, a través de la obra del historiador soviético Serguéi Ivánovich Kovaliov. Tras su desvinculación, sale del país en 1975 y se instala en España motivada por la existencia de una industria editorial en auge.

En Argentina Ana Goldar había sido profesora titular de la cátedra de Latín I en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en un contexto de fervor revolucionario en la política universitaria y fuertes apuestas por la renovación de los criterios de enseñanza de la literatura en esa facultad. La avanzada represiva de la gestión encabezada por el interventor de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Ottalagano, y por la «gestión Ivanisevich» (del nombre del ministro de Educación de la época) en la Facultad de Filosofía y Letras, entrañó el despido de miles de profesores universitarios. Ana Goldar es desvinculada de su cátedra en el segundo cuatrimestre de 1974, acusada de promover una visión marxista de la historia de Roma, a través de la obra del historiador soviético Serguéi Ivánovich Kovaliov. Tras su desvinculación, sale del país en 1975 y se instala en España motivada por la existencia de una industria editorial en auge.

Su trayectoria como traductora antes de su exilio en Europa me interesa porque permite delinear de manera cabal su perfil profesional y situarla en condiciones precisas de producción en las que la actividad cultural y la vida política constituían un conjunto de difícil escisión. Tal articulación de cultura y política era la marca, no solo de la vida universitaria, sino también del mundo de las nuevas editoriales de izquierda, donde fueron publicadas prácticamente todas las traducciones que Goldar hizo en Argentina. En efecto, en el arco temporal que abarca el proceso de modernización cultural de los años sesenta y la radicalización de las prácticas culturales y políticas en los primeros setenta, surgen el Centro Editor de América Latina, Siglo XXI, Ediciones Fausto, la Editorial Jorge Álvarez, Ediciones de La Flor, Galerna, Tiempo Contemporáneo, la Rosa Blindada, entre otras empresas culturales cuyos catálogos se definen por la inclusión de autores nacionales y latinoamericanos, pero también por la renovación modernizadora de repertorios importados, en las ciencias sociales y la literatura: fuerte presencia de géneros llamados «marginales» o menores (novela negra, ciencia ficción, literatura infantil, humor gráfico), autores afroamericanos y literaturas periféricas en general. En ese contexto, Ana Goldar traduce para dos emprendimientos que contaron con la asesoría literaria de Jaime Rest, crítico literario argentino: el Centro Editor de América Latina (CEAL), dirigido por Boris Spivacow, vinculado con el Partido Comunista argentino, y Ediciones Fausto del editor Goyo Schwartz.

Con casi tres décadas de actividad, tras el cierre de la editorial universitaria EUDEBA por la dictadura que intervino la universidad en 1966, Spivacow funda el Centro Editor de América Latina. El objetivo social y político de la editorial era claro: editar libros y fascículos a muy bajo costo en el marco de un proyecto democratizante, de divulgación del saber y extensión de la cultura, plasmado en el lema «Más libros para más». Los casi cinco mil títulos producidos a lo largo de tres décadas fueron redactados, traducidos, anotados y prologados por expertos e intelectuales consolidados, pero también, y no los menos, por jóvenes intelectuales, docentes universitarios y técnicos en formación, cuya trayectoria enlazaba el mundo editorial con las aulas de la universidad pública argentina. Ana Goldar colabora en el CEAL a través de la colección Capítulo Universal. La historia de la literatura mundial/Biblioteca Básica Universal comenzó a publicarse en 1968 con el objetivo de difundir una historia de la literatura mundial con perspectiva sociohistórica, criterios de selección orientados a la inclusión de los géneros llamados «menores» y literaturas en lenguas periféricas, por lo que no faltaron las traducciones indirectas. Esta colección ofrecía semanalmente un libro acompañado de un fascículo introductorio a la obra, al género o al autor ofrecido. Capítulo Universal/Biblioteca Básica Universal fue la primera colección del CEAL que publicó literatura universal (no meramente europea) en traducción, de manera masiva y semanal. Algunas de estas traducciones eran reediciones de traducciones de variado origen hispanoamericano, «retocadas», plagiadas, indirectas, pero muchas otras fueron realizadas ad hoc para la editorial por jóvenes intelectuales y profesores universitarios. En 1970, Ana Goldar participó de la producción de nuevas traducciones y fascículos introductorios (del 72 al 76) a la literatura latina. Coescribe con Alicia Entel y María Elena Sanucci de Ferrero el fascículo 72 «Los orígenes de la literatura latina: la comedia»; selecciona y traduce textos para  Odas de Horacio, y redacta el fascículo que lo acompaña, «La lírica latina: Catulo y Horacio», en coautoría con Lucía Golluscio; con María Elena Sanucci de Ferrero, Jorge Binaghi y Lucía Golluscio colabora en la confección del fascículo nº 74, «El apogeo de la prosa latina», que acompañaba La guerra de Yugurta de Salustio en versión del infante Gabriel de Borbón; selecciona y traduce fragmentos de La Eneida de Virgilio, traducción acompañada del fascículo 75 «La poesía narrativa: Virgilio» coescrito con María Elena Sanucci de Ferrero y Jorge Binaghi, luego también exiliado en España; redacta el fascículo 76, «La “Edad de Plata” y la decadencia latina» con Entel y Jorge Binaghi, entregado al público junto con el libro El satiricón (selección) de Petronio, traducido por Goldar. Estos fascículos de entrega semanal fueron reunidos luego en un solo volumen, bajo supervisión técnica de Jaime Rest, con el título Historia de la literatura mundial. Grecia y Roma. Además del latín, Ana Goldar había traducido del italiano para Ediciones Librerías Fausto los relatos que integran Mi marido de Dacia Maraini y del inglés El agente secreto: una historia simple de Joseph Conrad, ambas publicadas en 1975.

Odas de Horacio, y redacta el fascículo que lo acompaña, «La lírica latina: Catulo y Horacio», en coautoría con Lucía Golluscio; con María Elena Sanucci de Ferrero, Jorge Binaghi y Lucía Golluscio colabora en la confección del fascículo nº 74, «El apogeo de la prosa latina», que acompañaba La guerra de Yugurta de Salustio en versión del infante Gabriel de Borbón; selecciona y traduce fragmentos de La Eneida de Virgilio, traducción acompañada del fascículo 75 «La poesía narrativa: Virgilio» coescrito con María Elena Sanucci de Ferrero y Jorge Binaghi, luego también exiliado en España; redacta el fascículo 76, «La “Edad de Plata” y la decadencia latina» con Entel y Jorge Binaghi, entregado al público junto con el libro El satiricón (selección) de Petronio, traducido por Goldar. Estos fascículos de entrega semanal fueron reunidos luego en un solo volumen, bajo supervisión técnica de Jaime Rest, con el título Historia de la literatura mundial. Grecia y Roma. Además del latín, Ana Goldar había traducido del italiano para Ediciones Librerías Fausto los relatos que integran Mi marido de Dacia Maraini y del inglés El agente secreto: una historia simple de Joseph Conrad, ambas publicadas en 1975.

Este recorrido por la trayectoria de Ana Poljak/Goldar previa al exilio permite, como ya comenté, situar algunos rasgos de lo que Antoine Berman llamaría su «posición traductiva» y Pierre Bourdieu su habitus. Traductora multilingüe, implicada con su labor en una política cultural modernizadora, en que la importación de alta literatura y de textos de ciencias sociales y humanidades apunta a democratizar el acceso al conocimiento como puente entre sectores medios y populares (de ahí la importancia de los canales de distribución en quioscos de diarios y revistas), su práctica como traductora no se escinde de una posición como intelectual crítica, como docente universitaria y como experta en las literaturas que lee y da a leer.

En este sentido, Ana Goldar formó parte de un conjunto de exiliados que no se improvisaron ni debutaron como traductores durante su exilio, sino que ya trabajaban en contextos universitarios y editoriales en la Argentina. La trayectoria de Goldar me interpeló en particular, y por ello expuse su caso en Traductores del exilio, porque el exilio aparece claramente como un quiebre en su trayectoria académica y profesional: de una posición de máxima jerarquía académica en la Universidad de Buenos Aires, y un desempeño inicial como traductora de lenguas de máximo prestigio lingüístico-literario, gira en Barcelona hacia el trabajo editorial probablemente a destajo, dada la cantidad de traducciones con su nombre publicadas entre 1976 y 1981, sin proyección universitaria. El indicador más claro de esta discontinuidad en su práctica profesional, que fue la de muchas mujeres latinoamericanas exiliadas, es el cambio en el estatuto de prestigio de las lenguas y los géneros: «de Horacio y Tinianov a Hammett» podría ser el lema de síntesis.

Ahora bien, si bien es cierto que en sus primeros años en Barcelona ya no traduce literatura latina clásica sino géneros populares del inglés, como el policial o la ciencia ficción (Hammett, Himes, Ambler, Le Guin, Asimov), también lo es que vierte al castellano autores prestigiosos y aun canónicos, como Henry James o Joseph Conrad. A finales de los años setenta, por lo demás, no solo su nombre de traductora llegaría a la portada de los libros de la colección Narradores de Hoy de Bruguera, donde era sistemática la práctica de consignarlo en tapa, sino que esas traducciones la condujeron al plató de la TVE donde hoy aún podemos encontrarla conversando con  Esther Benítez sobre sus traducciones de Leonardo Sciascia, aquellas que durante ochenta minutos le dieron visibilidad mediática y estatuto de especialista.

Esther Benítez sobre sus traducciones de Leonardo Sciascia, aquellas que durante ochenta minutos le dieron visibilidad mediática y estatuto de especialista.

[1] Los sentidos del agua y algunos relatos breves de Juan Sasturain parecen fundarse en la historia de los pseudotraductores de bolsilibros en Bruguera, pero también El Jardín de al lado de Donoso y algunos personajes de Marcelo Cohen, anteriores al Testamento de O’Jaral, entre otras, ponen en escena exiliados latinoamericanos traduciendo para editoriales o interpretando en la vía pública para ganarse el pan del exilio

[2] Que Daniel Najmías comenta brevemente: «En el siglo XVIII, un orondo personaje, el abate Vella, va a poner en entredicho los más conservadores y arraigados cimientos de la sociedad siciliana. Para congraciarse con la Sacra Real Majestad de Nápoles, el clérigo, ávido de riquezas, finge traducir un códice de la época de la dominación árabe en Sicilia. Lo que está haciendo, sin embargo, es inventar, con talento de escritor y conocimientos de humanista».

Alejandrina Falcón es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani» (UBA/CONICET). Dirige la Carrera de Especialización en Traducción Literaria (CETRALIT) en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), donde dicta el seminario Historia de la Traducción Editorial en la Argentina. Entre otras publicaciones, es autora del libro Traductores del exilio. Argentinos en editoriales españolas: traducciones, escrituras por encargo y conflicto lingüístico (1974-1983).

Alejandrina Falcón es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani» (UBA/CONICET). Dirige la Carrera de Especialización en Traducción Literaria (CETRALIT) en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), donde dicta el seminario Historia de la Traducción Editorial en la Argentina. Entre otras publicaciones, es autora del libro Traductores del exilio. Argentinos en editoriales españolas: traducciones, escrituras por encargo y conflicto lingüístico (1974-1983).