Viernes, 7 de junio de 2024.

Presentamos a continuación la primera parte el texto de la charla impartida por Esperança Bielsa el 30 de abril en el marco de los actos del Día del Libro 2024 patrocinados por ACE Traductores. El encuentro tuvo lugar en la librería Documenta de Barcelona bajo el título «Walter Benjamin y la política de la traducción» y resultó doblemente fructífero porque, además del interés de un debate sobre las ideas benjaminianas sobre la traducción, puso en contacto a una socióloga interesada por los temas de la traducción con un público de profesionales que aportaron también enriquecedores puntos de vista.

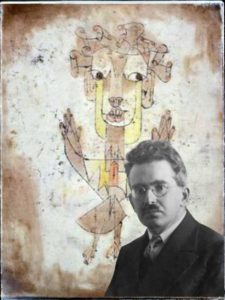

Fotografía de Walter Benjamin (1928) de autor anónimo ante el dibujo de Paul Klee «Angelus Novus» (1920). Imágenes de dominio público, vía Wikipedia. Montaje: J. G. López Guix

Es para mí un gran placer dirigirme a un público de traductores profesionales, que sin duda son los sujetos a los que mis reflexiones sobre la política de la traducción interpelan de manera más directa, pero que no son los lectores o interlocutores a los que estoy habituada a dirigirme, puesto que hasta ahora mis escritos, aparecidos en inglés, han sido recibidos sobre todo por un público estrictamente académico. El objeto de esta intervención está relacionado con la reciente publicación de mi primer libro en español, Benjamin y la traducción, escrito en coautoría con el filósofo Antonio Aguilera. El libro no solo elabora perspectivas filosóficas y sociológicas sobre el papel de la traducción en la obra de Walter Benjamin y el mundo actual, sino que también es producto de la traducción, por un lado, de los textos del mismo Benjamin sobre la traducción que aparecen en la primera parte, traducidos por Fruela Fernández, y, por otro, de muchas de mis formulaciones, que son reelaboraciones de textos originalmente escritos en inglés. Se trata, como he dicho, de mi primer libro en español dirigido a un público más heterogéneo y no solamente académico, como en el caso de mis publicaciones en inglés, y me produce un inmenso placer poder ampliar así mi círculo de interlocutores.

Esto es especialmente relevante debido al tema que nos ocupa, Benjamin y la política de la traducción. Mi aproximación a Benjamin y la política de la traducción dialoga con los estudios académicos de traducción, pero también atañe o involucra a los profesionales de la traducción. El diálogo teórico que establezco con los estudios de la traducción se refiere a dos aspectos distintos: a las aproximaciones al importante ensayo de Benjamin «La tarea del traductor», por un lado, y al tema de la política de la traducción, que ha sido objeto de un marcado interés interdisciplinar durante las últimas décadas, por otro. Mi exposición está estructurada en dos partes, en las que examino con más detalle cada uno de estos dos aspectos. En la primera parte me centraré en las interpretaciones de «La tarea del traductor» y en la segunda elaboraré una nueva aproximación a la política de la traducción a partir de la obra de Benjamin.

La tarea del traductor

En el libro Benjamin y la traducción proponemos la obra del último Benjamin como clave para interpretar su perspectiva filosófica, que se transformó significativamente a través del encuentro con las vanguardias artísticas y el materialismo histórico, que Benjamin asumió como propio en su producción más tardía. Ello es especialmente relevante para la interpretación de uno de los ensayos más crípticos de Benjamin, «La tarea del traductor», escrito en 1921 y publicado en 1923 como prólogo a su traducción de los «Tableaux parisiens» de Baudelaire al alemán, en la que había estado trabajando de manera intermitente desde 1914. Se trata de un ensayo de juventud, que es sin duda alguna uno de los prólogos del traductor más famosos que existen. Ahora bien, el ensayo de Benjamin no comenta ninguna decisión o estrategia de traducción, de hecho se caracteriza porque ni siquiera menciona la traducción a la que precedía en su publicación original. Entonces, aunque «La tarea del traductor» es producto de las reflexiones que la intensa actividad de traducir a Baudelaire motivan en Benjamin, no es en realidad un prólogo del traductor, sino más bien una aproximación teórica a la traducción en la que se destaca el interés de esta para una reflexión filosófica más amplia sobre el lenguaje. En su libro póstumo titulado La era de la traducción, que es un minucioso comentario párrafo a párrafo de este ensayo, Antoine Berman ha descrito «La tarea del traductor» como el texto central del siglo XX sobre la traducción. Se trata de una reflexión que tiene el objetivo de rescatar la traducción de las interpretaciones dominantes que la instrumentalizan al poner por delante la función de transferencia o comunicación de significados y que Benjamin, ya desde su primer escrito sobre el tema (un ensayo titulado «Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje del hombre» escrito en 1916), caracteriza como la concepción burguesa del lenguaje.

Hay dos formulaciones o conceptos fetiche en las interpretaciones dominantes de los estudios de traducción sobre «La tarea del traductor», que a mi modo de ver son erróneas y que es necesario replantear: la noción de lenguaje puro o de la pura lengua (reine Sprache) y la concepción de la traducción como forma. Cito a continuación el ensayo de Benjamin, en las palabras de Fruela Fernández, en el que el filósofo se refiere a la pura lengua como aquella que expresa el parentesco esencial entre las lenguas:

¿Y dónde puede buscarse el parentesco entre dos lenguas, si se omite el histórico? En cualquier caso, no en la semejanza entre creaciones literarias, como tampoco en la que haya entre sus palabras. Reposa más bien en el parentesco suprahistórico de las lenguas, pues en cada una de ellas, considerada a la vez como un todo, se hace referencia a algo que es en verdad lo mismo, sin que, pese a todo, ninguna de ellas aislada puede alcanzarlo, sino tan solo la totalidad de sus intenciones al complementarse: la pura lengua. (pp. 60-61)

Antoine Berman se refiere a la pura lengua como la expresión central de «La tarea del traductor», asociándola por un lado a la influencia de Kant y por el otro a la del lenguaje poético de Hölderlin: se trata de una lengua que no transmite contenidos, que no se convierte en un medio y solo reposa en sí misma. Sin embargo, Berman no persigue la transformación de esta noción no instrumental del lenguaje en lo que el Benjamin más maduro llama la facultad mimética, en la que el concepto esencialista y metafísico de pura lengua se reformula desde una perspectiva materialista, que explícitamente renuncia a lo que el propio Benjamin caracteriza más tarde como una configuración «poética ilícita».

Quizás el vínculo directo de esta formulación metafísica con una concepción teológica pueda percibirse mejor en una referencia del ensayo anterior de Benjamin sobre la pura lengua («Sobre el lenguaje en general…»), en el que Benjamin afirma: «El hombre es el que nombra; por eso reconocemos que desde él habla la pura lengua» (p. 33).

Y, más adelante:

Para la composición esencial del lenguaje, el pecado original posee una triple relevancia (sin evocar aquí el resto de significados que tiene). Al salir del lenguaje puro del nombre, el hombre convierte el lenguaje en medio instrumental (y, en concreto, de un conocimiento que le es inadecuado); por tanto, hace de él en parte un mero signo, lo que más tarde tiene por consecuencia la multiplicación de los lenguajes. (p. 47)

Ya en «La tarea del traductor», que es cinco años posterior, Benjamin se ha alejado de esta concepción adámica del lenguaje encarnada en la facultad de nombrar. Pero es necesario acudir a sus formulaciones más maduras, que pueden encontrarse en ensayos como «Sobre la facultad mimética» (1933) y «El problema de la sociología del lenguaje» (1934), para interpretar debidamente estas alusiones centradas en la no instrumentalidad del lenguaje y la traducción a la luz de lo que el propio Benjamin llegó a pensar, más allá de lo que plantea en su formulación todavía poco madura sobre la pura lengua en «La tarea del traductor». A quien le interese esa interpretación, que no perseguiré aquí, puedo remitirle al capítulo 4 del libro Benjamin y la traducción, titulado «Baudelaire y la experiencia moderna», que plantea, por un lado, una interpretación de «La tarea del traductor» a la luz de los escritos posteriores de Benjamin sobre el lenguaje y, por otro, la continuidad de traducir e interpretar a Baudelaire y la centralidad del poeta francés en el gran proyecto inacabado de Benjamin de elaborar una prehistoria de la modernidad en La obra de los pasajes.

El segundo concepto fetiche en las interpretaciones de los estudios de traducción de «La tarea del traductor» es la traducción como forma. Translation as a Form es precisamente el título de un libro reciente de Douglas Robinson, un nuevo comentario sobre «La tarea del traductor» publicado en el centenario de la aparición del ensayo original de Benjamin. Sin embargo, la caracterización de la traducción como forma no solo es ambigua, sino que también es errónea a la luz de los escritos posteriores de Benjamin al respecto. En «La tarea del traductor» Benjamin afirma:

La traducción es una forma. Para concebirla así, hace falta remitirse al original. Pues en él, determinada por su traducibilidad, se encuentra la ley de esa forma. (pp. 54-55)

Sin embargo, quince años más tarde, en un texto inacabado escrito en 1935 o 1936 que lleva el título «La traduction – le pour et le contre», Benjamin dice:

¿Cómo puede traducirse esta situación lingüística a otra distinta?

Depende, por sorprendente que pueda sonar, del modo en que se emplee la traducción. No nos engañemos: se trata, por encima de todo, de una técnica. Y en tanto que técnica, ¿por qué no debería combinarse con otras? Pienso, en primer lugar, en la técnica del comentario. Cuanto más se empeñe la traducción de obras relevantes en elevar su función servicial y técnica para alcanzar la función de la forma artística autónoma, menos posibilidades tendrá de ser exitosa. (p. 77, énfasis añadido)

Es evidente que el Benjamin maduro ya no considera la traducción como una forma, puesto que incluso nos advierte de los peligros que conlleva tal consideración. Los estudios de traducción han ignorado sistemáticamente este último texto de Benjamin sobre la traducción, en el que se modifican substancialmente algunos de los supuestos teóricos del Benjamin de «La tarea del traductor». Este olvido quizás pueda entenderse en el caso de Berman, cuyo comentario a «La tarea del traductor» deriva de unas clases impartidas en el Collège international de philosophie en 1984-85, puesto que la obra completa de Benjamin no se termina de publicar hasta finales de los años 1980. Pero desde hace décadas este texto está disponible en distintos idiomas y ediciones, por lo que la caracterización de la traducción como forma, en contra de lo que el propio Benjamin afirmó unos años más tarde, parece injustificable.

Este texto ignorado del último Benjamin sobre la traducción es precisamente uno de los puntos de partida para mi reformulación de la política de la traducción, que es el objeto de la segunda parte de mi intervención. Como veremos, es precisamente un concepto de la traducción como técnica, que pone por delante los recursos y materiales que maneja sin pretender elevarse a forma literaria autónoma, lo que abre a una politización de la traducción.

Esperança Bielsa es doctora en Sociología por la Universidad de Glasgow y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus investigaciones se centran el campo de la sociología de la cultura, la sociología de la traducción, la globalización y el cosmopolitismo, entre otros temas. Es autora, coautora o coordinadora de más de media docena libros, sobre todo en inglés; sus últimas obras publicadas son A Translational Sociology (Routledge, 2023) y Benjamin y la traducción, escrito en colaboración con Antonio Aguilera y con traducciones de varios textos de Benjamin realizadas por Fruela Fernández (Ediciones del Subsuelo, 2024). En 2015, su artículo «Cosmopolitanism as Translation» ganó el premio SAGE a la Innovación y Excelencia concedido por la Asociación Británica de Sociología.

Esperança Bielsa es doctora en Sociología por la Universidad de Glasgow y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus investigaciones se centran el campo de la sociología de la cultura, la sociología de la traducción, la globalización y el cosmopolitismo, entre otros temas. Es autora, coautora o coordinadora de más de media docena libros, sobre todo en inglés; sus últimas obras publicadas son A Translational Sociology (Routledge, 2023) y Benjamin y la traducción, escrito en colaboración con Antonio Aguilera y con traducciones de varios textos de Benjamin realizadas por Fruela Fernández (Ediciones del Subsuelo, 2024). En 2015, su artículo «Cosmopolitanism as Translation» ganó el premio SAGE a la Innovación y Excelencia concedido por la Asociación Británica de Sociología.